Israel zählt über 200 Museen und somit auf die Bevölkerungsdichte umgerechnet die höchste Anzahl von Museen pro Einwohner. Obwohl der verhältnismäßig neue Archäologie-Campus in Jerusalem einzigartige antike Fundstücke vorstellt, bereichert diese Einrichtung nicht die Landschaft der klassischen Museen Israels.

Der Archäologie-Campus ist nämlich ein Arbeitsplatz. Hier sind neben Depots für mehrere Millionen archäologische Fundstücke die Verwaltungsbüros der Israelischen Altertumsbehörde, die wie der Staat Israel 1948 gegründet wurde, untergebracht. Das Herzstück sind jedoch die Werkstätten und Labore der Archäologen.

Obwohl es ein vor Leben sprudelnder 36.000 Quadratmeter umfassender Arbeitsplatz von Archäologen mit den unterschiedlichsten fachlichen Qualifikationen ist, wurde hier dennoch an Besucher gedacht. Interessierten sollen einzigartige Einblicke in diesen Beruf gewehrt werden. Ein Besuch muss vorab gebucht werden, denn so einfach können Außenstehende nicht durch diesen Arbeitsplatz schlendern.

Die 9 Euro Eintrittsgeld für erwachsene Besucher sind ein mehr als nur angemessener Preis für eine Führung in einem zumeist überschaubaren Kreis. Die Mitarbeiter der Altertumsbehörde sind nicht darauf bedacht, Massen durchzuschleusen und einen Standardtext herunterzuleiern. Vielmehr beantworten sie bereitwillig alle möglichen neugierigen Fragen der Gäste, denn ihnen liegt daran, Interessierten tiefere Einblick in ihren Beruf zu vermitteln.

Verortung und Architektur

Das Gelände wie auch das mehrstöckige Gebäude sind architektonisch so durchdacht, dass sie wesentliche Charakteristika der Archäologie reflektieren. Der Zugang erfolgt auf der gleichen Ebene wie zum nahen Israel-Museum und zum gleich nebenan liegenden Bibelland-Museum. Von dort geht es dann Stockwerk für Stockwerk immer weiter nach unten, genauso wie sich Archäologen von der Erdoberfläche in die tieferliegenden Schichten vorarbeiten.

Zur Campus-Planung gibt das renommierte Jerusalemer Architektenbüro von Mosche Safdie, der auch die nationale Schoa-Gedenkstätte Israels, Yad Vashem, entwarf, an: „Während ein Großteil des in den Hang hineingeschnittenen Gebäudes entweder verborgen bleibt oder zurückhaltend wirkt, verleiht das hoch aufragende Schattendach dem Campus eine einzigartige Identität.“

Dieses Schattendach über der Eingangsebene des Archäologie-Campus ist einem Sonnensegel nachempfunden. Bezüglich des Ausmaßes und der Detailplanung – im Winter wird das Regenwasser für alle sicht- und hörbar drei Stockwerke tiefer in ein Becken im Innenhof abgeleitet – ist dieses Schattendach ein beeindruckender Blickfang. Er ist jenen Planen nachempfunden, die Archäologen über ihre freiliegenden Ausgrabungsorte spannen.

Eintauchen in die Arbeitswelt der Archäologen

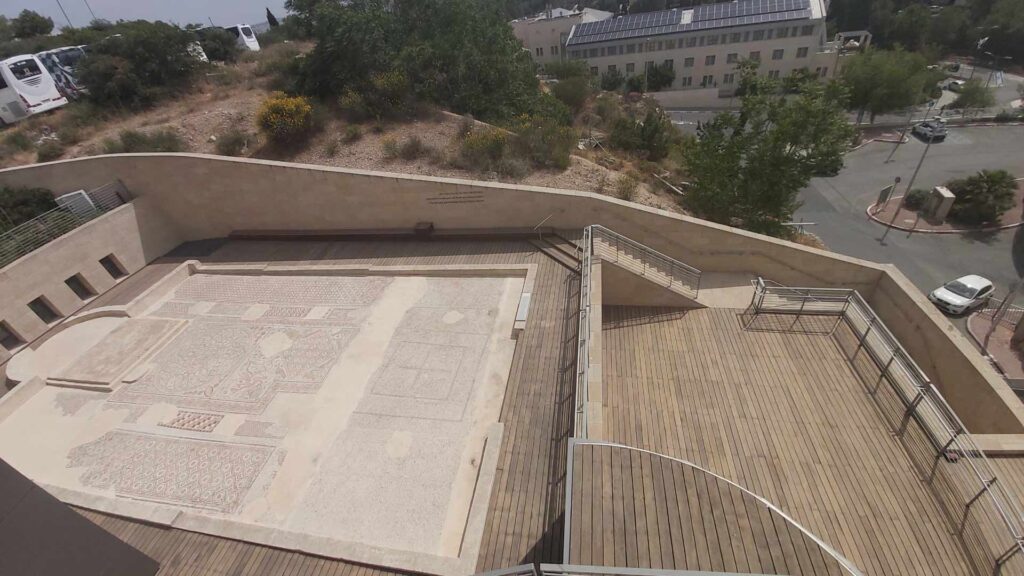

Auf der Eingangsebene des Archäologie-Campus spannt sich dieses Schattendach schützend über Mosaike, die Land auf, Land ab in Synagogen, Kirchen und Klöstern wie auch Moscheen entdeckt und hierher verlegt wurden. Besucher werden hier nicht nur mit Inschriften vertraut gemacht, die in Hebräisch, Griechisch, Arabisch, Latein und Samaritanisch sind. Sie erfahren mehr über Besonderheiten und bis heute offene Fragen, die die Texte aus unterschiedlichen Perioden aufwerfen.

Doch schon hier zeigt sich, was die gesamte Führung charakterisiert. Es wird auf Fragen der Besucher eingegangen. So erfahren alle Gäste, wie es Archäologen gelingt, solche einzigartigen Kunstwerke der Antike, die aus Zehntausenden kleinsten Steinen bestehen, von ihrem Fundort zu verlegen, ohne dass diese dabei Schaden nehmen.

Auf der nächsten Ebene, einer Art Empfangshalle mit Sitzgelegenheiten, werden Tongefäße und Siegel vorgestellt. Besucher lernen von einem Archäologen, anhand welcher Merkmale Fundstücke im Handumdrehen einer Periode zuordnen werden können.

Zwar wird es auf der nächsten Ebene etwas „trockener“, denn dort befindet sich eine Bibliothek. Doch sie beeindruckt durch die Tatsache, dass es die größte Sammlung wissenschaftlicher Beiträge zur Archäologie des Heiligen Landes ist. Nicht weniger als 60.000 Bücher, die archäologische Studien enthalten und in oder über Israel veröffentlicht wurden, werden hier in einer Präsenzbibliothek verwahrt.

Doch schon auf dem nächsten, noch tiefer liegenden Stockwerk wird die trockene Theorie wieder lebendig. Denn Besucher erhalten Einblick in die Arbeitsplätze der Archäologen. Von der Innengalerie ermöglichen die Glaswände den Blick auf gleich zwei Ebenen mit Laboren und Werkstätten.

Nicht nur Geräte und Instrumente sind zu sehen, sondern auch Fundstücke, an denen gearbeitet wird. Hier werden Artefakte weiter freigelegt, gesäubert oder zusammengesetzt. Doch genauso wirken Mitarbeiter hier dokumentarisch und konservatorisch. Vermutlich dürfte es durchaus eine Weile gedauert haben, sich an einen gläsernen Arbeitsplatz zu gewöhnen. Aber die Arbeit mit Pinsel und chemischen Lösungen, an Mikroskopen und anderen Hightech-Apparaturen, genauso wie mit Papier und Zeichenstift geht während der Führungen ungestört weiter, da die Besucher oberhalb der Experten wandeln.

Aktives Einbinden der Besucher

Besucher schauen den Archäologen nicht einfach nur über die Schulter. Sie erfahren mehr über Arbeitsweisen und erhalten weiterführende Erklärungen vor Schaukästen mit beispielhaften Objekten. Ausgestellt sind auch Fundstücke, die die Archäologen bis heute nicht erklären können.

Das Schöne ist: Die Archäologen geben nicht nur zu, keine Ahnung zu haben, wozu beispielsweise ein Glasobjekte merkwürdiger Form genutzt wurde. Sie fordern die Besucher auf, spontan ihre Assoziationen und Ideen beizusteuern. Ganz wie einst die Öffentlichkeit aufgefordert wurde, sich an dem größten Puzzlespiel der Menschheit zu beteiligen: der Zusammensetzung der Fragmente der Schriftrollen vom Toten Meer, die inzwischen mehrheitlich in den Lagerräumen dieses nach zwölf Jahren Bauarbeiten 2024 eingeweihten Archäologie-Campus verwahrt werden.

Nebenbei sei angemerkt, fotografieren ist während dieses Teils der Führung nicht gestattet, um mögliche Veröffentlichungen von archäologischen Neuigkeiten durch unbeteiligte Dritte zu unterbinden. Dennoch dürfen Besucher, im letzten Stockwerk angelangt, selbst Hand anlegen. Hier können Fundstücke angefasst werden. Besucher können Arbeitsgeräte der Archäologen in die Hand nehmen und durch Mikroskope blicken, so dass sie genau das sehen, was Archäologen bei ihrer Arbeit entdecken.

Jeden Monat stellt der Archäologie-Campus ein Fundstück aus, das erst kürzlich entdeckt wurde. Vor einigen Monaten waren das beispielsweise Amphoren, die bei einer maritimen Ausgrabung an der israelischen Küste gefunden wurden. Erneut gab es dazu nicht nur allgemeine Erklärungen, sondern Besucherfragen wurden geduldig beantwortet. Ohne Zweifel ein einzigartiges Erlebnis, das ganz besondere Einblicke in die Arbeit der israelischen Archäologen gewährt, denen wir den Zugang zu vielen bemerkenswerten historischen Stätten in Israel zu verdanken haben.

Antje C. Naujoks studierte Politologie an der FU Berlin und an der Hebräischen Universität Jerusalem. Die unter anderem freischaffende Übersetzerin lebt seit fast 40 Jahren in Israel, davon mehr als ein Jahrzehnt in Be‘er Scheva.

Eine Antwort

War bis jetzt noch nicht dort, aber das Schattendach ist schon interessant, es sammelt vermutlich mehr als nur den Regen, sondern wohl auch den morgendlichen Tau, bevor er verdunsten kann, da dürften einige Dutzend Liter morgens zusammen kommen. Erinnert mich stark an mein eigenes Survival-Equipment

während der Einzelkämpfer-Ausbildung.

SHALOM