MÜNCHEN (inn) – Die XX. Olympischen Sommerspiele vom 26. August bis 11. September 1972 in der bayerischen Hauptstadt waren für München und die Bundesrepublik eine Zäsur. Sie zeigten, wie modern, freiheitlich, offen und international diese Stadt und das Land geworden waren. Damals prägte der Kalte Krieg die Welt, und trotzdem nahm eine Mannschaft der DDR an den Wettbewerben teil.

Das Konzept für die Olympischen Spiele beabsichtigte, „Brücken zu bauen – zwischen Ost und West, zwischen den alten Nationen und den neuen, die sich erst aus der kolonialen Unterdrückung befreiten. Nirgends vorher waren so viele Nationen aus Afrika, Asien und allen Teilen der Welt bei Olympischen Spielen vertreten wie in München“. Das erklärte die Stadt München 2022 zum 50-jährigen Jubiläum der Spiele von 1972. Auch viele Zeitzeugen erinnern sich an die besondere Atmosphäre des Aufbruchs sowie an die Begeisterung und Aufregung, mit der sie die Münchner Spiele erlebten.

Dass sich mit dem „Schwarzen September“ auch ungebetene Gäste eingeladen fühlten, um für ihr Anliegen der „nationalen Befreiung“ gewaltsam zu kämpfen, sahen die Sicherheitsbehörden nicht vorher. Die Weltoffenheit, die in München demonstriert wurde, zeigte sich auch an äußerst unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen.

Gleichzeitig durchliefen Stadt und Land eine große Transformation. Das Olympische Dorf selbst war ein Beispiel für neue technische Errungenschaften, wie auch das moderne Verkehrskonzept, das mit U-Bahn und S-Bahn und der Einrichtung einer Fußgängerzone die Stadt ihren Bürgern näherbrachte. Das neue, weltweit ausgestrahlte Farbfernsehen gab der Berichterstattung über dieses Sportereignis eine bisher ungekannte Dynamik. Damit mag auch zusammenhängen, dass erst hier die Kommerzialisierung des Sports begann. Satellitentechnik ermöglichte es ungefähr einer Milliarde Zuschauer, den Wettbewerben zu folgen.

Israelische Delegation in München

Eine der relativ neuen Nationen, die bei den Spielen vertreten waren, war der Staat Israel. 27 Jahre nach dem Ende der Schoa und nur sieben Jahre nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel nahm eine israelische Mannschaft in der ehemaligen Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung an Olympischen Spielen teil.

Zu dieser Mannschaft gehörte auch Schaul Ladany. Der Athlet war 1936 in Belgrad geboren, erlebte ab 1944 die deutsche Besatzung Ungarns und als Achtjähriger das Konzentrationslager Bergen-Belsen, bis er im Juni 1944 mit seiner Familie in die Schweiz kam. Nach Kriegsende erfuhr er, dass seine Großeltern und weitere Angehörige in Auschwitz ermordet wurden.

Bei seinem späteren Wehrdienst in Israel lernte er zu marschieren und wurde in Israel als „Marschkönig“ bekannt. Nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mexiko City 1968 kam München. Im April 1972 hatte er in New Jersey den bis heute gültigen Rekord von 7:23:50 Stunden über 50 Meilen Gehen aufgestellt.

Anschlag des „Schwarzen Septembers“

Am Vorabend des 5. September 1972 hatte die Mannschaft eine Aufführung des Theaterstückes „Anatevka“ außerhalb des Olympischen Dorfes besucht. Als die Athleten nachts schliefen, brachen um 4.30 Uhr acht bewaffnete Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ ins Olympische Dorf ein. Sie kletterten über den 1,80 Meter hohen Zaun mit AK-47-Gewehren und Handgranaten. Danach stürmten sie in zwei Apartments der Israelis ein. Dabei wurden zwei Israelis erschossen, und acht versteckten sich, zwei konnten fliehen, unter ihnen Schaul Ladany. Er überlebte mit vier anderen Sportlern.

Die Terroristen hielten anfänglich neun lebende Geiseln, für die sie die Freilassung von 234 Palästinensern in israelischen Gefängnissen forderten, was Israel ablehnte. Die Münchener Polizei, Innenpolitiker, olympische Vertreter und Diplomaten verhandelten mit den Geiselnehmern.

Nach über zwölf Stunden erfolgloser Verhandlungen forderten die Palästinenser, nach Kairo gebracht zu werden. Die Polizei wollte nach dem Transport der Terroristen zum Flughafen Fürstenfeldbruck einen Hinterhalt legen, der allerdings in einem Fiasko endete. Kurz nach Mitternacht am 6. September waren neun Geiseln und drei Terroristen tot. Drei Angreifer konnten gefasst werden, wurden aber im Oktober 1972 wieder freigelassen. Eine der ermordeten Geiseln, der Leichtathletiktrainer Amizur Shapira, war der Großvater von Lahav Shapira, der im Februar 2024 von einem muslimischen Mitstudenten in Berlin antisemitisch angegriffen wurde.

„They are all gone“

Die gesamte Welt konnte an ihren Fernsehern die Ereignisse des 5. und 6. Septembers

verfolgen: von den anfänglichen Berichten, die Anlass zur Hoffnung gaben, dass alle Terroristen ausgeschaltet wurden und die Geiseln überlebt hätten, bis zur traurigen Erkenntnis, dass dies nicht stimmte. Im englischsprachigen Ausland verfolgten viele Zuschauer die 14-stündige Berichterstattung des amerikanischen Sportjournalisten Jim McKay vom Sender ABC und seine schockierende Mitteilung nach 3 Uhr nachts am 6. September: „They are all gone“ (Sie sind alle weg).

Aber konnten auch die Geiselnehmer selbst die Ereignisse am Fernsehen mitverfolgen? Populäre Erzählungen, die sich in verschiedenen Spielfilmen widerspiegeln, zum Beispiel in der deutschen Produktion „September 5“ von 2025, haben dies bisher für einen Gemeinplatz gehalten.

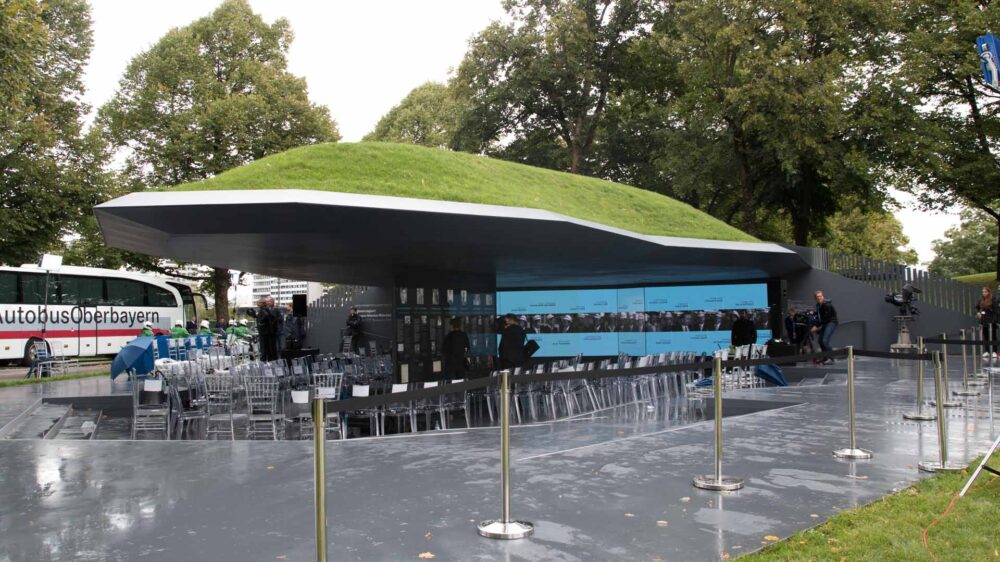

Ladany kam im September 2022 zur 50-jährigen Gedenkfeier der Bundesregierung, der bayerischen Staatsregierung und des Staates Israel nach Fürstenfeldbruck. Bei der Veranstaltung bekannten sich die Regierungsvertreter zur Verantwortung eines verfehlten politischen und polizeilichen Umgangs mit der Terrorlage und einer mangelhaften historischen Aufarbeitung der Ereignisse. Sie stellten sich zum bleibenden Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und kündigten an, den Olympia-Anschlag und seine Folgen wissenschaftlich aufarbeiten zu wollen.

Kein Fernseher im Appartment

Erste Ergebnisse der seit 2022 eingesetzten internationalen Historikerkommission und des Forschungsprojektes „Wissenschaftliche Aufarbeitung des Olympia-Anschlags 1972“ widerlegen nun diese tradierte Vorstellung. Zum Team gehört auch der Münchner Forscher Michael Brenner. Das Projekt ist beim Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München und Berlin angesiedelt.

Es untersucht alle relevanten Fragen des Massakers und seine Auswirkungen, von den Hintergründen und dem minutiösen Ablauf des Anschlages beziehungsweise des Polizeieinsatzes bis hin zu politischen Aspekten. Dabei geht es um die Beziehungen der Bundesrepublik zu Israel einerseits und der PLO anderseits sowie den Konsequenzen für die Terrorismusbekämpfung in der Bundesrepublik. Bekanntermaßen gab der 5. September 1972 Anlass zur Gründung der Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) beim Bundesgrenzschutz unter ihrem Kommandeur Ulrich Wegener. Bei der Ausbildung der neuen Anti-Terror-Einheit war auch Israel wesentlich beteiligt.

Bisher nahmen Erzählungen des Massakers an: „Angeblich sahen die Terroristen im TV, was alle Fernsehzuschauer sehen konnten. Angeblich schauten die Täter live zu, wie die Polizisten sie ins Visier nahmen. Zu diesem Mythos gehört auch, dass die Polizei, als ihr das klar wurde, die Beamten abzog und den Befreiungsversuch abbrach.“

Die weitverbreitete Annahme basierte vor allem auf der Zeitgleichheit mehrerer Ereignisse. ABC-Reporter berichteten davon, dass die Polizei von ihnen forderte, die Berichterstattung zu beenden. Zur selben Zeit hätten die Polizisten die Dächer wieder verlassen.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Dafür gab es aber andere Gründe: Die Polizei und Innenminister wollten vor dem Gebäude in der Connollystraße 31 mit den Terroristen neu verhandeln. Um eine Eskalation zu vermeiden, sollten die Geiselnehmer die Positionen der Polizisten nicht erkennen können.

Anhand von neuen Quellen stellten die Historiker fest, dass es in den Schlaf- und Wohnräumen des Olympischen Dorfes keine Fernsehgeräte gab, sondern nur in den Gemeinschaftsräumen. Dies belegen die Baupläne des Architekten für die Unterkünfte wie auch die „Tatortbefundsaufnahme“ der Polizei, in der alle Objekte aufgeführt wurden.

Allerdings merkte IfZ-Direktor Andreas Wirsching an: „Ob die Täter Fernseher hatten oder nicht, hatte vermutlich keinen direkten Einfluss auf die Abläufe.”

Von Nicolas Dreyer

7 Antworten

Die BRD hat damals dem Mossad verboten einzugreifen (wer etwas Genaueres weiß, möge mich korrigieren). Die Schande war dann diese missglückte Polizei-Aktion. Wie sollen die Israelis Vertrauen in die Menschheit finden, wenn sie sich so alleine gelassen fühlen? Vielleicht schießt Israel manchmal über das Ziel hinaus, denn diese Fatwas und terroristischen Satanisten enden nicht, das Ergebnis ist ein chronischer Alarmzustand. Wir leben in einer gefallenen Welt – das schmerzt – ich kann damit nur im Gebet umgehen, allgemein, und auch für Israel. *SHALOM

Jeremia 17:14

Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.

… „über das Ziel hinausschießen“, ich heiße es nicht gut, aber kann es verstehen – …

Kein anderer souveräner Staat hat soetwas je durchmachen müssen.

Die Menschheit hat nichts dazugelernt!

Das ist tatsächlich der einzige Weg, damit umzugehen ❤️🩹! Beten 🙏, … still in der Abgeschiedenheit –

Psalm 88

Über den Terror von München 1972 würden wir gern den Holocaustleugner Mahmud Abbas fragen.

Hinterher ist man halt immer schlauer. Was hätte man gehört, wenn damals die israelischen Sportler in eine Art Sicherheitsghetto eingeschlossen worden wären, wie es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris der Fall war ? Es hat Fehlentscheidungen gegeben, man war nicht vorbereitet, ok. Aber man sollte nicht vergessen: die SCHULDIGEN sind weder die Medien noch die eingesetzten Polizisten, sondern DAS PALÄSTINENSISCHE TERRORISTEN-PACK.

Naja, nach meiner Information, so wie Nicole J. es bereits erwähnt, hatten unsere deutschen Polizisten tragischerweise und offensichtlich ziemlich wenig Ahnung, im Umgang mut arab. Terroristen, was mir angesichts einer solchen Veranstaltung mehr als „naiv“ erscheint.

Aber, dann auch noch das Angebot der Hilfe und Unterstützung Israels bzw. des Mossad ABZULEHNEN, die die eigenen Leute bzw. die israel. Sportler retten wollten, grenzt für mich an fahrlässiger Arroganz und Dummheit, die letztlich diese Katastrophe verursacht haben.

Nach meiner Überzeugung hätten die israel. Sportler eine wesentlich höhere Chance auf ein Überleben gehabt.

Meines Wissens kein Gedenken des Geschehens, geschweige den ein

Abbruch der olympischen Spiele… eine Schande mal wieder.

Statt von den „terrirerfahrenen“ Israelis zu lernen bzw. zusammen zu arbeiten, wurden die Sportler ermordet.

Die Art von Kommentar, die mir die Lust verdirbt, überhaupt im Forum mit zu diskutieren.

Das der Mossad es besser gemacht hätte ist äußerst zweifelhaft.

Dass man einem ausländischen Geheimdienst nicht gestattet darf auf deutschem Staatsgebiert einfach Menschen zu exekutieren, versteht sich eigentlich von selbst.

Das man einen gegenteiligen Standpunkt allen Ernstes vertritt kann ich NULL nachvollziehen ist absolut nicht akzeptabel – und an Naivität und Weltfremdheit kaum zu überbieten.