Das Jahr 1909 markiert die Gründung von Tel Aviv, das ein anfangs unbedeutender Vorort der bereits seit der Antike bestehenden Hafenstadt Jaffa war, sowie Schauplatz bedeutsamer biblischer Ereignisse. Beide Städte wurden 1950 zum heutigen Tel Aviv-Jaffa vereinigt.

Der Name „Tel Aviv“ geht auf eine poetische Übersetzung des utopischen Romans Altneuland von Theodor Herzl zurück. Das hebräische Wort Tel bezeichnet einen vielschichtigen Siedlungshügel und steht bei Herzl für „alt“, das hebräische Wort aviv bedeutet Frühling und symbolisiert bei Herzls Romantitel „neu“.

Der Name Tel Aviv beziehungsweise Tel Abib begegnet uns bereits bei Hesekiel, der im babylonischen Exil lebte. In Tel Abib lebten jüdische Exilanten, der Ort wird im Buch Hesekiel 3,15 erwähnt: Und ich kam nach Tel-Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten; und ich blieb ⟨bei denen⟩, die dort wohnten; und ich saß dort sieben Tage betäubt in ihrer Mitte. (Elberfelder Bibel)

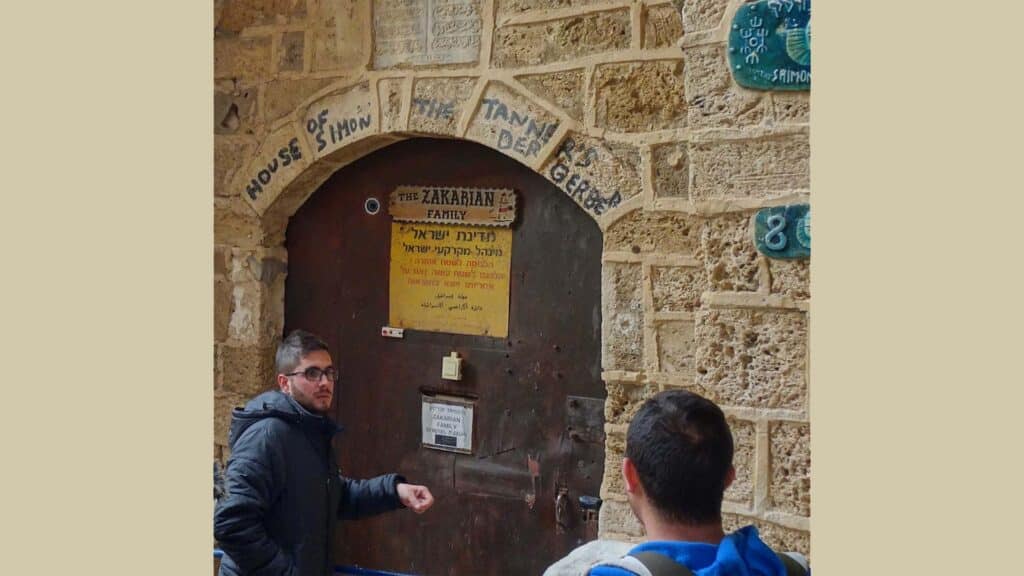

Die Wurzeln des Namens Jaffa finden wir im hebräischen yafé (יָפֶה) für „anmutig“ und „schön“. Schon immer hatte Jaffa eine magische Anziehungskraft und wirkt bis heute mit seiner reichen Geschichte und den malerischen Gassen wie ein Magnet auf Einheimische und Besucher. Hier in Jaffa erweckte der Apostel Petrus Tabita, wohnte im Hause des Gerbers Simon und hatte seine Vision von „unreinen“ Tieren.

Tabitas Auferweckung

In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabita, die übersetzt heißt: Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen! Petrus aber stand auf und ging mit ihnen; und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabita, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf; er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. (Apostelgeschichte 9,36-43, Elberfelder Bibel).

Am Ende der Simon-Gasse führt eine Treppe zu einem Eisentor mit der Hausnummer 8. Es ist der Eingang zu Simons Haus und seiner Gerberei für die Lederverarbeitung, auf die Apostelgeschichte Kapitel 9 und 10 Bezug nimmt.

Petrus hatte in Joppe eine Vision, die alles verändern sollte: Der Apostel sah ein großes Tuch mit unreinen Tieren, das vom Himmel herabgelassen wurde. G’tt sagte ihm, er solle sie schlachten und essen. Petrus weigerte sich, da er als Jude nur rituell reine Tiere schächtete und verspeiste, woraufhin G’tt ihn ermahnte, er solle nicht als unrein bezeichnen, was G’tt rein gemacht hat:

Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß, gleich einem großen, leinenen Tuch, herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen; darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss! Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr! Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein! Dies aber geschah dreimal; und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. (Apostelgeschichte 10, 9-16)

Diese Vision veränderte Petrus‘ Sichtweise hinsichtlich der Verbreitung des Evangeliums und öffnete ihn für die Idee, dass G’tt jeden Menschen annimmt.

In der Apostelgeschichte 10 lesen wir weiter, dass der römische Zenturio Kornelius von Cäsarea Boten nach Jaffa zu Petrus aussandte mit der Bitte. mit ihm die Offenbarung G’ttes zu teilen. Petrus folgte der Einladung, ging nach Cäsarea und suchte den heidnischen Hauptmann auf. Dieser gottesfürchtige Kornelius wurde einer der ersten Nichtjuden, die sich zu Jesus bekannten:

Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Kornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor; und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe! Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin’s, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein ⟨gutes⟩ Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm; und am folgenden Tag kamen sie nach Cäsarea. Kornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. (Elberfelder Bibel)

Petrus‘ Vision im Haus des Färbers Simon markiert einen Wendepunkt in der frühen Missionsgeschichte des Christentums: Sie öffnete die Tür für die Verbreitung des Evangeliums unter den Nichtjuden, führte Petrus nach Cäsarea zu dem römischen Hauptmann Kornelius, den er taufte. Dies löste bei Petrus‘ jüdischen Zeitgenossen Unbehagen aus, woraufhin Petrus in Jerusalem zur Rede gestellt wurde. Seine jüdischen Anhänger trieb die Frage um, ob auch Heiden gläubig werden können (Apostelgeschichte 11,1–3):

Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen! (Elberfelder Bibel)

Warum Petrus‘ Mission unter den Nichtjuden seine jüdischen Mitmenschen beunruhigte, ist rätselhaft. Bereits Jesaja spricht von der Einbindung der Heiden in G’ttes Heilsplan (49,6):Ja, er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich ⟨auch⟩ zum Licht der Nationen, ⟨dass⟩ meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. (Elberfelder Bibel)

Möglich, dass die Apostel verunsichert waren, denn Jesus hatte verkündet, dass er für „die verlorenen Schafe des Hauses Israel“ gekommen sei. Und als Jesus die zwölf Apostel aussandte, hielt er sie an, sich auf die Juden zu konzentrieren. Er verbot ihnen, „auf den Weg der Heiden“ zu gehen (Matthäus 10,5–7):Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samaritaner; geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahegekommen. (Elberfelder Bibel)

Ausgangspunkt für Jonas Flucht

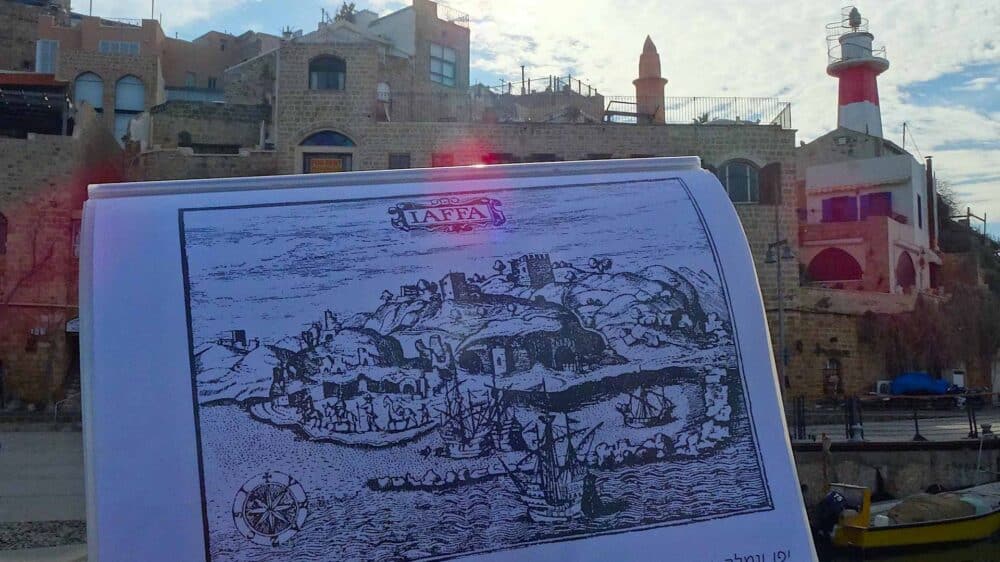

In Jaffa treffen wir auf eine weitere prominente biblische Figur: Es war hier im Hafen, wo der Prophet Jona an Bord eines Schiffs ging, um aus dem Heiligen Land zu fliehen. G´tt hatte ihm aufgetragen, die Menschen in der Stadt Ninive vor seiner Strafe zu warnen und zur Umkehr aufzufordern, da ihre Sünden G´tt missfielen. Jona aber zauderte mit dem g´ttlichen Auftrag (Jona 1,3): Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des HERRN. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des HERRN. (Elberfelder Bibel)

Ein schwerer Sturm zieht auf und die Seeleute werfen Jona über Bord. Daraufhin wird er von einem großen Fisch verschluckt, in dessen Bauch er drei Tage und drei Nächte verbringt, betet und Buße tut. Schließlich wird Jona von dem Fisch wieder ausgespien und folgt G’ttes Befehl, geht nach Ninive, wo seine Predigt zur Umkehr der Menschen zu G´tt führt.

In ägyptischen Inschriften erwähnt

Tauchen wir nun ein in die wechselvolle Geschichte Jaffas. Archäologische Ausgrabungen belegen, dass das Stadtgebiet bereits 3500 vor der Zeitrechnung besiedelt war, ägyptische Inschriften um 2000 vor der Zeitrechnung erwähnen es unter dem Namen Ipu (Joppe). Das Gebiet war von Kanaanitern bewohnt und vermutlich ein Kultort für die Gottheit Derketo.

Jaffa diente als Zwischenstation auf der alten Route durch das Land der Philister, die Teil der Via Maris war. Diese bedeutende Verkehrsader verband die antiken Großmächte miteinander, anfangs von Ägypten bis Mesopotamien, heute Irak, später auch mit Griechenland und Rom.

Im 1. Jahrtausend vor der Zeitrechnung war Jaffa in den Händen der Phönizier, deren Holzlieferungen zum Bau des ersten und zweiten Jerusalemer Tempels über den Seeweg nach Jaffa und von dort nach Jerusalem transportiert wurden. Ihr Name leitet sich vom griechischen phoinikes her, das nach Meinung einiger Wissenschaftler „die roten Menschen“ bedeutet und auf das purpurne Tuch zurückgeht, das sie produzierten und exportierten.

Sie selber bezeichneten sich nicht als Phönizier, sondern nannten sich nach ihren Städten, zu denen Byblos, Sidon und Tyros gehörten. Die Phönizier waren ausgezeichnete Seefahrer, sie beherrschten vom 9. bis zum 6. Jahrhundert das Mittelmeer, gründeten Handelszentren und Kolonien und dehnten ihr Einflussgebiet zunehmend aus.

Makkabäer, Römer und Muslime

Die jüdischen Makkabäer eroberten im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung das strategisch wichtig am Mittelmeer gelegene Jaffa im Rahmen ihres Aufstandes gegen das Seleukidenreich und machten es zu einem wichtigen Stützpunkt ihrer Dynastie, der Hasmonäer. Sie übernahmen fortan die Herrschaft über Judäa und stellten zudem die jüdischen Hohepriester aus ihrem Geschlecht.

Dann wendete sich das Blatt wieder, zu Ungunsten der Juden. Nach der Eroberung durch die Römer unterstand Jaffa dem römischen Prokurator der Provinz Judäa. Unter Kaiser Konstantin dem Großen (circa 280–337 nach der Zeitrechnung) wurde die Hafenstadt Bischofssitz.

Im Jahr 636 eroberten die muslimischen Krieger des Kalifen Omar Jaffa, im Jahr 1099 nahm Gottfried von Bouillon sie im Rahmen des Ersten Kreuzzuges ein. 1187, nach der Niederlage der Kreuzfahrer in der Schlacht bei Hattin, eroberte der Ayyubiden-Sultan Salah ad-Din (Saladin) das begehrte Jaffa. In der Schlacht bei Arsuf im Jahr 1191 konnte das Heer von Richard Löwenherz im Dritten Kreuzzug Salah ad-Din besiegen und besetzte im September 1191 die Stadt.

Nach seinem misslungenen Versuch, Jaffa zurückzuerobern, sicherte Salah ad-Din den Kreuzfahrern den Besitz der Stadt im September 1192 im Rahmen eines Waffenstillstandabkommens zu. 1229 wurde im Rahmen des Fünften Kreuzzuges der „Friede von Jaffa“ zwischen dem legendären Stauferkaiser Friedrich II. und Sultan al-Kamil geschlossen, die Christen erhielten Jerusalem kampflos zurück.

Im Jahr 1267 eroberten die Mameluken (ehemalige Militärsklaven) von Ägypten aus unter Sultan Baibars I. die Hafenstadt, beendeten mit ihrem Sieg die Herrschaft der Kreuzritter über Jaffa und zerstörten den Ort weitgehend. 1516 fiel Jaffa an das Osmanische Reich. Es konnte seine wirtschaftliche Bedeutung allmählich wiedergewinnen, vor allem als Pilgerhafen auf dem Weg nach Jerusalem.

Verstärktes Interesse in Europa

Im 19. Jahrhundert begannen sich auch die Europäer wieder verstärkt für das Heilige Land zu interessieren. Napoléon Bonaparte belagerte Jaffa vom 3. bis 7. März 1799 im Zuge seiner Ägypten-Expedition. Dem französischen Verhandlungsführer schnitten die Osmanen kurzerhand den Kopf ab und spießten ihn zur Abschreckung auf, worauf die Franzosen mit einem mehrstündigen Artilleriebeschuss antworteten, Jaffa einnehmen konnten, den Kommandanten Abu Saab sowie 2.000 Gefangene exekutierten.

Als sich Napoléons Truppen im Kampf um Akko geschlagen geben mussten, zogen sie Truppen aus dem Heiligen Land ab. 1832 rückten ägyptische Truppen unter Muhammad Ali Pascha in die Stadt ein. Durch die militärische Intervention europäischer Mächte, in die Geschichte eingegangen als „Orientkrise“ 1839/1840, wurde die osmanische Souveränität über das Gebiet wiederhergestellt.

Ägypten hatte versucht, durch Verbesserungen der Bedingungen im Heiligen Land für die westlichen christlichen Pilger die europäischen Großmächte dazu zu bewegen, seine Gebietseroberungen anzuerkennen. Eine Reaktion seitens der Osmanen folgte prompt. Die osmanische „Hohe Pforte“ – im Osmanischen Reich der Name des Tores des Topkapi-Palasts in Istanbul und in der Folgezeit Bezeichnung für den Sitz der Regierung sowie für die Regierung als solche – bildeten ein eigenes Sandschak Jerusalem (1841/1854), das sich 1872 aus der Provinz Syrien herauslöste und sich als Mutesarriflik Jerusalem direkt unterstellte.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Die Bezeichnung „Hohe Pforte“ rührt daher, dass nach alter orientalischer Sitte an den Toren von Städten oder Herrscherpalästen die Empfangszeremonien für ausländische Gesandte abgehalten wurden. Sandschak bezeichnete im Osmanischen Reich einen Verwaltungsbezirk, eine Unterabteilung in der Provinzialverwaltung. Mutesarriflik Jerusalem, auch bekannt als das „Sandschak von Jerusalem“, war ein osmanischer Bezirk mit besonderem Verwaltungsstatus, er wurde 1872 gegründet.

Der Bezirk umfasste Jerusalem, Gaza, Jaffa, Hebron, Betlehem und Be‘er Scheva. Von 1718 bis 1922 wurde der Begriff zur Bezeichnung des Sitzes des osmanischen Großwesirs beziehungsweise der osmanischen Regierung verwendet. Während langer Perioden des Reiches ging die eigentliche politische Macht von hier aus, und nicht vom Hof des Sultans

Ende März 1890 begann eine französische Gesellschaft mit dem Bau der Bahnstrecke Jaffa-Jerusalem. Sie ging am 26. September 1892 in Betrieb.

Kämpfe im Ersten Weltkrieg

Die 1st Light Horse Brigade und das berittene Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) konnten Jaffa und Tel Aviv unter General Allenby, dem Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte, für die Entente – ein informelles Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich England und Irland, Frankreich und Russland – einnehmen.

Die „1. Light Horse Brigade“ war eine berittene Infanteriebrigade der „Australian Imperial Force“ (AIF), die im Ersten Weltkrieg im Nahen Osten diente. 1914 wurde die Brigade als Teil der AIF neu aufgestellt und nach Ägypten geschickt. Als Teil der „New Zealand and Australian Division“ kämpfte sie während der Gallipoli-Kampagne zwischen Mai und Dezember 1915. Nach ihrer Verlegung nach Ägypten diente sie ab März 1916 in der „ANZAC Mounted Division“ als Teil der „Egyptian Expeditionary“ Force und nahm bis Kriegsende an der Sinai- und Palästinakampagne teil. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde sie 1919 aufgelöst.

Schnell regte sich Widerstand gegen die Briten. Um die Unruhen unter Kontrolle zu bringen, zerstörten die Briten 1936 im Rahmen der „Operation Anchor“ Teile der Altstadt von Jaffa. Ziel war, befahrbare Wege für die britischen Truppen zu schaffen und somit die Kontrolle über die Stadt zu verbessern. Während des Unabhängigkeitskrieges war Jaffa Schauplatz heftiger Kämpfe, viele arabische Einwohner flohen. Nach der Gründung des Staates Israel wurde Jaffa im Laufe der Jahre wiederaufgebaut.

Jüdische Fluchtbewegung vor der Staatsgründung

Tel Aviv, die Mittelmeermetropole mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit, war im Rahmen des UN-Teilungsplan für Palästina dem jüdischen Staat zugesprochen worden. Jaffa war als Exklave des arabischen Staates vorgesehen. Von Dezember 1947 bis Mai 1948 nahmen arabische Übergriffe auf jüdische Bewohner von Jaffa zu, viele Juden und Jüdinnen ergriffen die Flucht, meist ins benachbarte Tel Aviv.

Im Gegenzuge verübten zwei Lechi-Kämpfer (Lechi: Akronym für: Lōchamej Cherūt Israʾel, deutsch: Kämpfer für die Freiheit Israels)am 4. Januar 1948 einen Anschlag auf das neue Serail, woraufhin arabische Christen und Muslime Jaffa verließen. Viele gingen ins Ausland. Die Irgun hatte Jaffas nördlichen arabischen Vorort Manschije am 28. April 1948 eingenommen. Der vollständige Name lautet Irgun Zva‘i Le‘umi (Nationale Militärorganisation). Die Abkürzung ist IZL oder auch Etzel.

Die im Abzug begriffenen Briten stoppten auf arabische Initiative hin das Vordringen der Irgun in Jaffas Stadtzentrum. Seit der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 kehren Juden und Jüdinnen sukzessive nach Jaffa zurück.

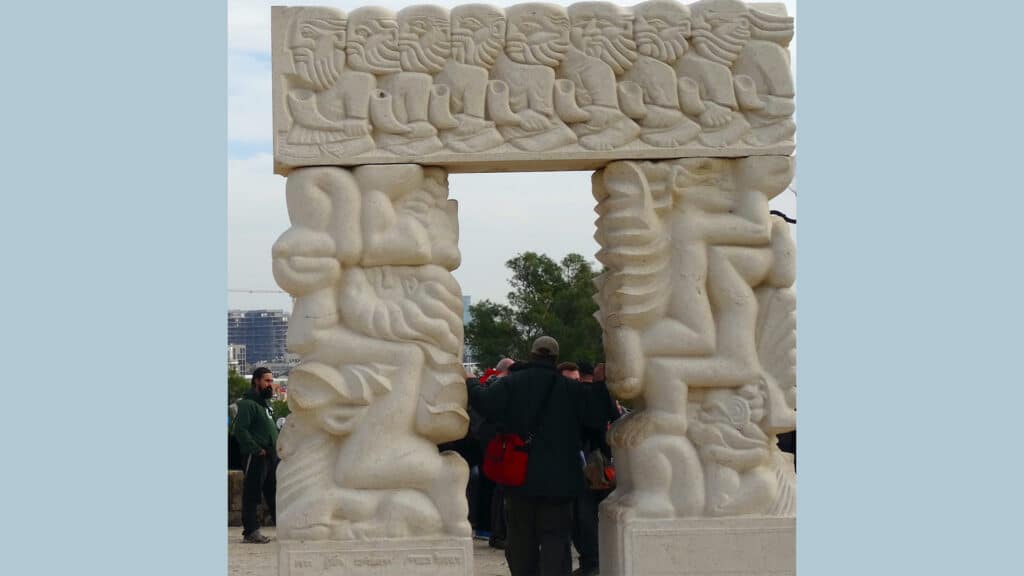

Die auf einer kleinen Anhöhe gelegene Parkanlage bietet einen wunderbaren Ausblick. Auch hier treffen wir auf geschichtliche Fragmente, zudem zeitgenössische Kunst mit biblischem Bezug. Am Fuße des Hanges befindet sich ein archäologischer Hügel, eine wahre Fundgrube von Objekten aus verschiedenen Epochen. Das Tor ist eine Nachahmung des Ramses-Tores, vor gut 3.300 Jahren war es das Eingangstor zu einer ägyptischen Festung. Die Originalsteine befinden sich im Antikmuseum von Jaffa, dessen Besuch sich ebenfalls sehr lohnt. Auf den Steinen sind drei der fünf Namen von König Ramses II. eingraviert, zudem seine herrschaftlichen Titel, wie etwa „Gottessohn Horus“.

Unweit vom Ramses-Tor, im Herzen des Pisga-Gartens, auch Abrascha-Park genannt, am höchsten Punkt Jaffas, steht die „Statue des Glaubens“. Geschaffen hat sie der zeitgenössische israelische Bildhauer Daniel Kafari.

Den Querbalken seiner Skulptur hat der Künstler der Eroberung von Jericho durch die Israeliten gewidmet. Acht Figuren halten je ein Schofar, ein Widderhorn. Auf der anderen Seite des Steines tragen Israeliten die Bundeslade. Eine Säule der Skulptur widmete Kafari der Bindung Isaaks (1. Mose 22). Die andere Säule erzählt von Jakobs Traum (1. Mose 28): Engel steigen die Leiter hinab und hinauf.

Daniel Kafari wählte bewusst die Form eines Tores. Zum einen symbolisiert seine Skulptur die Verheißung des Landes an die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Zudem ist es sein künstlerischer Appell an das jüdische Volk, das Tor auch spirituell zu durchschreiten, um zur Rückkehr zur Tora zu finden – so, wie er selbst Tschuva vollzogen hat,also zum Glauben umgekehrt ist.

5 Antworten

Ein sehr interessanter Artikel

Hesekiel wurde nach Tel-Abib gesandt, um den Weggeführten das Wort Gottes zu bringen. Er war ein Wächter, der den dortigen Juden die Wahrheit sagen sollte, die auch damals nicht freudig aufgenommen wurde. Es ging um Gehorsam und Ungehorsam gegenüber Gottes Botschaft.

„Wenn ich dem Gottlosen sage: Du musst des Todes Sterben! und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, – so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern“ (Hes. 3,18)

Diese Wahrheit ist hoch aktuell HEUTE wie damals.

Lieber Gruß Martin

Vielen Dank für den sehr lehrreichen Bericht über den historisch wichtigen Ort Jaffa.

Herzlichen Dank für den tollen Bericht.

Israel ist immer eine Reise wert.

Was ist mit Jaffa Orangen? Warum gibt es die nicht mehr?

@Gast

Die Produktion in Israel und in Italien lohnt sich nicht mehr: kaum Hilfskräfte, hohe Kosten. Die anderen,

Zypern, Syrien, die Türkei, Nordafrika, Brasilien können billig produzieren, sagt Ernesto, unser Gärtner hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt.