Es war der jüdische Feiertag Simchat Tora,als am 7. Oktober 2023 Hamas-Terroristen in die Kibbuzim, Moschavim und auf das Nova-Musikfestival eindrangen, Massaker anrichteten, 251 Geiseln nahmen und nach Gaza verschleppten. Vor zwei Jahren fiel Simchat Tora auf einen Schabbat.

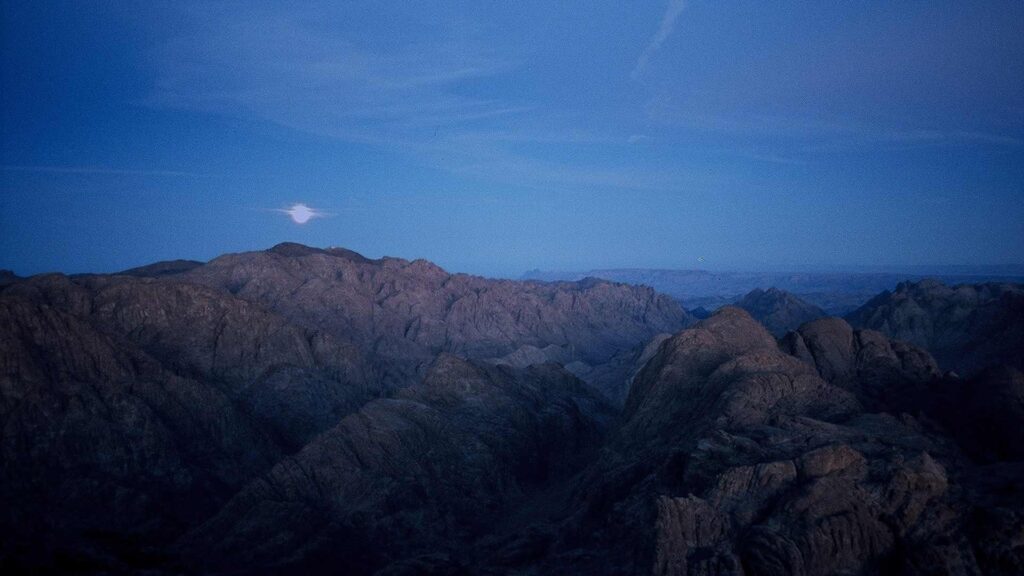

Es sollte ein Tag der Freude werden, die Freude über die Tora, die G´tt uns Juden und Jüdinnen während des Exodus aus Ägypten auf der langen Wanderung in die Freiheit im Sinai gegeben hat. Doch statt Freude brach an jenem denkwürdigen Tag im Oktober 2023 die Hölle in Israel los. Zwei Jahre später kommen die Geiseln im Rahmen des 20-Punkte-Abkommens frei – und werden zu diesem Simchat Tora endlich wieder zuhause sein.

Zu Simchat Tora gehören Hakkafot, feierliche Prozessionen, bei denen Menschen mit Tora-Rollen im Kreis tanzen, oft begleitet von fröhlichen Gesängen und Fahnenschwenken der Kinder. Als Hakkafot, deutsch „Umzüge“, auch „Kreise“ werden in der jüdischen Liturgie und im jüdischen Brauchtum zeremonielle Umgänge bezeichnet.

An Simchat Tora sind die Hakkafot ein zentraler Bestandteil des G’ttesdienstes. Sie finden sowohl an Erev Simchat Tora, dem Abend vor dem Feiertag, sowie auch am Morgen des Feiertags statt. Das diesjährige Fest beginnt am heutigen Montagabend.

Abschluss des Tora-Zyklus

Simchat Tora markiert nach Sukkot den Abschluss und den Neubeginn des jährlichen Tora-Lesezyklus. Die G´ttesdienst-Teilnehmer umkreisen mit den Tora-Rollen in ihren Armen sieben Mal die Bima, das Synagogenpodest, tanzen und singen ausgelassen. Freude pur!

Die Hakkafot-Zeremonie gibt es auch an Sukkot und in vielen jüdischen Gemeinden auch bei Hochzeiten, zumindest bei aschkenasischen Juden. Die Braut umkreist ihren Bräutigam sieben Mal, bevor sie sich zu ihm unter die Chuppa, den Baldachin, stellt. Die Zahl sieben gilt als mystisch, mit den sieben Umkreisungen zieht die Braut einen „magischen“ Kreis. Im Brauchtum dürfte damit ein Fernhalten von „bösen Geistern“ intendiert sein.

Allen Hakkafot gemeinsam ist die in der jüdischen Tradition mystische Zahl sieben sowie ein „magischer Kreis“, wobei im Judentum „magische Kreise“ nicht als Zauberkreise zu verstehen, sondern vielmehr im übertragenen Sinne als rituelle Umzüge oder die Umkreisungen der Stadt Jericho durch die Israeliten unter Posaunenklängen. Diese schildert die Hebräische Bibel im Buch Josua als kriegerisches Ereignis:

Und Jericho hatte ⟨seine Tore⟩ geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus, und niemand ging hinein. Da sprach der HERR zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König ⟨und seine⟩ tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt: alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum! So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, und die Priester sollen ⟨dabei⟩ in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, ⟨dann⟩ soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf! Und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade des HERRN hertragen. (Elberfelder Bibel)

Während die Israeliten am siebten Tag siebenmal die von einer Mauer umgebene Stadt umschritten, bliesen sie nach Kräften ins Widderhorn. Somit brachten die Mauern Jerichos zum Einstürzen, was ihnen die Eroberung der Stadt ermöglichte.

Einige Traditionen erklären Hakkafot als eine Möglichkeit, das or makif, hebräisch für das umhüllende Licht der Tora, aufzunehmen – und somit eine höhere Form spiritueller Erleuchtung.

Durch Tradition im Tempel inspiriert

Der Hakkafot-Brauch in jüdischen Gemeinden wurde durch eine Tradition im Jerusalemer Tempel, dem Beit HaMikdasch, inspiriert. In der Mischna, Sukka 4,5, wird über Hoschana Rabba erzählt, dass die Kohanim, die Priester, nach Moza – einem Ort unterhalb von Jerusalem – hinabstiegen, um große Weidenzweige zu sammeln.

Zurück im Tempel stellten sie diese an die Seiten des Altars, sodass ihre Spitzen über die Oberseite des Altars herabhingen. Die Kohanim bliesen [auf einer Trompete] eine Tekia, eine Terua und eine Tekia. Jeden Tag umkreisten sie den Altar einmal und riefen: „Ana Haschem Hoschia Na“– „Bitte, HASCHEM [G´tt], bring jetzt Erlösung, bitte, HASCHEM, bring jetzt Erfolg!“

Rabbi Jehuda sagt: [Sie sagten:] „ANI VAHO, bring jetzt Erlösung!“ Aber an diesem Tag umkreisten sie den Altar siebenmal. Was sagten sie, als sie gingen? „Dir gehört die Schönheit, o Altar! Dir gehört die Schönheit, o Altar!“ Rabbi Elieser sagt: [Sie sagten:] „JAH und dir, o Altar! JAH und dir, o Altar!“

Hoschana Rabba ist der letzte Tag, an dem die Gebote der vier Arten befolgt und in der Sukka gewohnt wird. In der Diaspora essen viele Juden und Jüdinnen auch an Schmini Azeret (Achter Tag der Versammlung) in der Sukka. Es ist üblich, an Hoschana Rabba die ganze Nacht aufzubleiben, aus dem 5. Buch Mose zu lesen und das Buch der Psalmen zu rezitieren. So „vereinigen“ wir die Nacht und den Tag mit Studium und Gebet.

Wer die Mizwot besonders genau befolgen will, taucht vor der Morgendämmerung in eine Mikwe. Vormittags wird in der Synagoge vor oder während des Mussaf-Gebetes (Zusatz für besondere Festtage) das Gebet mit der Bitte um Regen vorgetragen. Es wird bis zum ersten Tag des kommenden Pessachfestes zu Beginn des Achtzehnbitten-Gebetes eingefügt, mit Ausnahme, wenn einer der Zwischentage von Sukkot auf einen Schabbat fällt. Dann wird das Buch Kohelet zu Schmini Azeret gelesen.

In orthodoxen Gemeinden beteiligen sich nur die Männer an den Hakkafot. In zahlreichen konservativen, liberalen und in allen rekonstruktiven – einer betont progressiven Strömung innerhalb des Judentums – sowie in Reformgemeinden nehmen Frauen und Männer gemeinsam daran teil.

Brauch ab dem 16. Jahrhundert

Für Simchat Tora wird der Hakkafot-Brauch ab dem 16. Jahrhundert beschrieben. Rabbiner Moshe Isserles (1520–1572) nennt ihn in seinem Kommentar zum Schulchan Aruch (Orach Chajim 664,1) als einer der Ersten: „Es ist unser Brauch, die Torarollen alle aus dem Toraschrein zu heben und mit ihnen Hakkafot zu machen, wie man es mit dem Lulav zu Sukkot getan hat.“ Der Lulav steht für die Vier Arten.

Avraham Yaari bestätigt in seinen Toldot Chag Simchat Tora, dass die Hakkafot erst recht spät Brauchtum zum Fest wurden. Laut Yaari stammt eine weitere Schilderung der Hakkafot von Chajm Vital (1542–1620). Dieser berichtete, er habe die Umkreisungen bei seinem Lehrer gesehen, dem bedeutenden Kabbalisten Jitzchak Luria Aschkenasi, auch ARI genannt (1534–1572).

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Eine Annahme lautet, die Adaption durch die Kabbalisten habe dem Hakkafot-Brauch zu seinem Durchbruch im 18. Jahrhundert verholfen. Denn in der Kabbala steht die Ziffer 7 für die Vorväter Awraham, Jizchak, Jakow, Mosche, Aaron, Josef und König David. Sie alle werden an jedem Sukkotabend in die Sukka eingeladen. Zudem steht die Ziffer für sieben Sefirot, die Aspekte von G’ttes Wesen, sie lauten: Chessed (Gnade), Gewura (Stärke), Tiferet (Herrlichkeit), Nezach (Sieg, Ewigkeit), Jesod (Gründung, Grundlage) und Malchut (Königreich, Herrschaft).

In vielen Gemeinden werden sieben Hakkafot auch bei der Einweihung einer Synagoge durchgeführt.

Die Hakkafot sind ein besonderes und fröhliches Ereignis, einer der Höhepunkte im jüdischen Kalender. Die chassidischen Meister erklären, dass die Tora-Rollen für die Dauer der Hakkafot-Feierlichkeiten zugerollt und in ihre Samthüllen gehüllt werden.

Chassidische Überlieferung: „Tora-Rollen wollen tanzen“

Einer Überlieferung nach sagte ein chassidischer Weiser einst:„An Simchat Tora möchten die Tora-Rollen tanzen, also werden wir zu ihren Füßen.“ Umso befremdlicher mag es sein, dass sephardische, chassidische und jemenitische Juden den Brauch von „Beerdigungs-Hakkafot“ praktizieren, bei denen die Trauernden vor der Beerdigung sieben Mal um die Totenbahre schreiten.

Das Fest der Tora-Freude lädt alle Juden und Jüdinnen ein, völlig unabhängig von ihrem Tora-Wissen oder ihrer Fähigkeit, die Worte der Tora zu verstehen und zu interpretieren. Nach jüdischem Verständnis ist die Tora das Erbe eines jeden Juden und einer jeden Jüdin. Das enen Tag alte Kind ist ebenso eng mit der Tora verbunden wie der Greis oder die Greisin. Jeder Jude und jede Jüdin hat das gleiche Recht, Simchat Tora zu feiern.

Die lebenden Geiseln wurden am Montagmorgen freigelassen. Ganz Israel fieberte ihrer Rückkehr einen Tag vor Simchat Tora entgegen. Bislang konnte die Hamas nicht alle verstorbenen Geiseln auffinden. Die quälende Ungewissheit für die betroffenen Familien hält an.

Mögen die Geiseln heilen können. Möge ganz Israel heilen können.

6 Antworten

Danke, Frau Tegtmeyer, für diesen aufhellenden Bericht.

Als von meinen israelischen Verwandten liebevoll und scherzhaft bezeichneter

,,Beutejude“,der erst mit 15 Jahren seine Ursprünge erfuhr und von Halacha, Brauchtum, und modernem Ivrit nur rudimentäre Kenntnisse

hat,bin ich für jeden Hinweis dankbar.

SHALOM

Danke für den Bericht. Simchat Tora ist in diesem Jahr wirklich in Freudenfest, wir freuen uns alle für die freigelassenen Geiseln und für die Errungenschaften von US-Präsident Trump.

Den Moment müsse Israel genießen, denn es ist leider nur ein Moment, die Hamas ist noch nicht besiegt, und der Hass gegen die Juden ist noch lange nicht zu Ende.

Während meiner Reisen nach Israel habe ich mehrmals Simchat Tora miterleben dürfen. Ein wunderbares Fest!

Chag Sameach!

Am 7.10. an Simchat Tora wurde getötet,

2 Jahre danach herrscht an Simchat Tora Freude. 🤗😀 Und es wird wieder getanzt!

Herrlich! Chag Sameach! 🙏🇮🇱💙🎗

Es wird getanzt mit der Tora – das ist ein Tanz zur Ehre Gottes und Seines heiligen Wortes!

@Maria

So meinte ich das. 👍