JERUSALEM / HAIFA (inn) – Antike Siegelabdrücke aus Israel und Juda vor circa 2.900 Jahren und moderne statistische Methoden haben Archäologen auf die Spur gesellschaftlicher Wirklichkeiten in biblischer Zeit gebracht. Forscher der Hebräischen Universität Jerusalem und der Universität Haifa untersuchten über 1.000 Vornamen, die auf Tonscherben, Siegeln und Krügen aus der Zeit des Ersten Tempels (950–586 vor der Zeitrechnung) erhalten waren.

Sie wandten auf die Eisenzeit Methoden an, die eigentlich in der modernen Ökologie zur Bestimmung der Artenvielfalt genutzt werden. Dabei konnte nicht nur die Vielfalt der Namen, sondern auch deren Verteilung unter der Bevölkerung bewertet werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die „onomastische Landschaft“ (Namenslandschaft) im Nordreich Samarien vielfältiger war als im Südreich Juda. Dies deutet auf einen größeren kulturellen und sprachlichen Einfluss der Nachbarvölker, vor allem der Phönizier, hin, als es im Süden der Fall war.

Zudem nahm im Südreich die Namensvielfalt zwischen dem 8. und dem 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung ab. Grund dafür waren Veränderungen in den gesellschaftlichen und religiösen Strukturen im südlichen Königreich in den letzten Jahrhunderten seiner Existenz.

Samarien kosmopolitischer als Juda

Gleichzeitig offenbart die Studie auch eine gegensätzliche geographische Verteilung der Namensvielfalt in Nord- und Südreich. An der Peripherie des Nordreichs, das im Vergleich zu seinem großen Territorium eine kleine Bevölkerung hatte, herrschte eine größere Vielfalt als in der Hauptstadt Samaria. Indessen fiel die Diversität in Jerusalem höher aus als im Rest des Südreiches.

Die Forscher vermuten, dass sich im Norden die kosmopolitischere gesellschaftliche Elite im Land verteilte, während sie sich in Juda in der Hauptstadt Jerusalem konzentrierte. Dies könne auch mit Flüchtlingsströmen ins Südreich zu tun haben, die sich im Zuge der assyrischen Kriege gegen das Nordreich einstellten.

Archäologische Erkenntnisse untermauert

Ein Co-Autor der Studie, Israel Finkelstein von der Universität Haifa, erklärt die Besonderheit der Ergebnisse der Studie: „Diese Entdeckungen untermauern archäologische Erkenntnisse, die nahelegen, dass das Königreich Israel kosmopolitischer als Juda war: seine strategische Lage an Schlüsselrouten stärkte vielfältige kulturelle Einflüsse.“

Das Nordreich bestand wahrscheinlich ab Mitte des 10. Jahrhunderts bis zu seiner Eroberung durch die Assyrier 722 vor der Zeitrechnung; seit 732 führten assyrische Könige gegen Israel Krieg und deportierten zehntausende Israeliten (2. Könige 17). Das Königreich Juda existierte ebenfalls ab dem 10./9. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Es wurde 587 vom babylonischen König Nebukadnezar annektiert und der Tempel in Jerusalem zerstört (2. Könige 24).

Die Königsbücher stehen zusammen mit dem 5. Buch Mose und den Büchern Josua, Richter und Samuel in der sogenannten deuteronomistischen Tradition. Sie kritisieren das Nordreich für seinen häufigen Götzendienst und bewerten die Geschichte des Südreiches positiver.

Dort befand sich der Jerusalemer Tempel, auf den die Priester JHWHs, die aus dem besiegten Samarien kamen, den jüdischen Monotheismus konzentrieren wollten. Sie kämpften daher auch gegen alternative Opferstätten in Juda selbst. Die vorliegenden Forschungsergebnisse, die im Nordreich einen größeren Austausch mit den heidnischen Nachbarkulturen erkennen als im Südreich, könnten daher das Weltbild der Deuteronomisten untermauern.

„Schalem“ war beliebtester Name

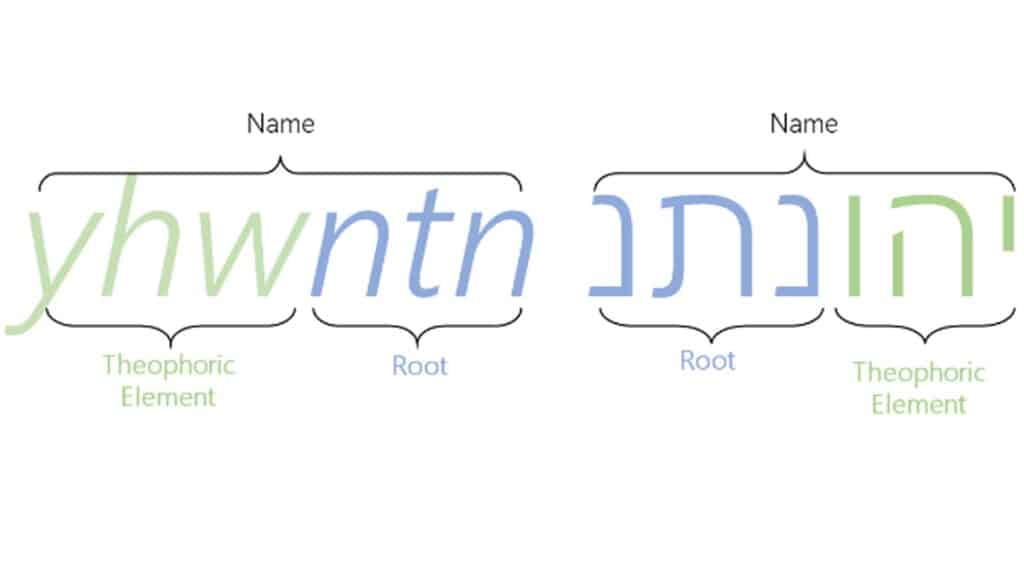

Neben den strukturellen Erkenntnissen konnte das interdisziplinäre Forscherteam auch herausfinden, welche Namen bei den israelitischen und judäischen Eltern besonders beliebt waren: „Asarjahu“ (JHWH – der HERR – hat geholfen) und „Nerijahu“ (JHWH ist mein Licht) waren weit verbreitet. Die hebräischen Namen waren oft ein Kompositum aus dem jüdischen Gottesnamen und einem Verb (zum Beispiel „natan“ – gab, „asar“ – half). Der damals gebräuchlichste Name, der zumindest in Juda auch als Alternative zum Gottesnamen kursierte, war jedoch „Schalem“.

Die Wortwurzel „schalem“ lässt sich ebenso als „bewahren“ und „Frieden schließen“ übersetzen wie als „ersetzen“ und „ganz machen“ oder „wiederherstellen“. In einer Zeit hoher Säuglingssterblichkeit kann diese Namensgebung eine Art des Erinnerns an ein verstorbenes Kind gewesen sein. Gerade in Nordisrael gab es allerdings auch Namen, deren theophorisches Element sich nicht auf JHWH, sondern andere, heidnische Gottheiten bezog.

Namensvielfalt als Indikator für soziale Vielfalt

Die Untersuchung erbringt darüber hinaus einen übertragbaren methodischen Mehrwert für die Wissenschaft: Sie bestätigt den Zusammenhang zwischen der Diversität von Namen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Demnach kann Namensvielfalt als Indikator für soziale Vielfalt betrachtet und für die Forschung genutzt werden.

Der beteiligte Physiker Eli Piasetzky von der Universität Tel Aviv beschreibt die Forschungsergebnisse: „Sie legen nah, dass Gesellschaften mit einer höheren Namensvielfalt dazu neigen, kosmopolitischer und offener für äußere Einflüsse zu sein. Eine geringere Namensdiversität entspricht demgegenüber eher traditionellen Gesellschaften mit größerer kultureller Konformität.“

Neben dem neuen Wissen über die Zusammensetzung der Gesellschaft in beiden altisraelitischen Königreichen ist das Forschungsprojekt zudem ein Gewinn für die Altertumswissenschaft insgesamt. Es zeigt, dass sich statistische Methoden aus den Naturwissenschaften, in diesem Fall der Umweltwissenschaften, auch zur Erforschung antiker Kulturen eignen: „Zum ersten Mal wurden onomastische Daten mithilfe von ökologischer Diversitätsstatistik untersucht. Dies erlaubt uns, antike Gesellschaften durch eine stärker differenzierte statistische Linse zu betrachten und eröffnet aufregende Möglichkeiten, kulturelle Veränderungen über Zeit und Ort hinweg zu studieren“, führt der Historiker und Datenwissenschaftler Ariel Vischne von der Hebräischen Universität aus.

Die Studie verbindet somit Zugänge der Archäologie, der Sozialforschung, der Ökologie und der „digitalen Geisteswissenschaften“. Die Zuverlässigkeit der Studienmethode und -ergebnisse wurde mithilfe von modernen onomastischen Datensätzen aus Israel und anderen Ländern wie Australien, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, getestet. Die Recherchen von Mitka Golub, Barak Sober, Ariel Vischne, Israel Finkenstein und Eli Piasetzky sind im Mai 2025 in der amerikanischen Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) erschienen. (ndr)

Eine Antwort

Das ist wieder eine Bestätigung der Schrift. Vor allem, was nach dem Tod Salomos geschah.