Durchschreitet man in der Jerusalemer Altstadt das Löwentor, auch Stephanstor genannt, geht die Straße nach einigen hundert Metern in die Via Dolorosa über. Nur wenige Meter vom historischen Stadttor – errichtet zur Zeit Suleimans des Prächtigen 1538 nach der Zeitrechnung – befindet sich auf der rechten Seite eine unscheinbare Holztür. Hinter ihr verbirgt sich der großzügige Sankt-Anna-Komplex.

Der Überlieferung nach soll hier die Wohnstätte von Anna und Joachim sowie der Geburtstort ihrer Tochter Maria, Jesu Mutter, gewesen sein. Auf dem Gelände befindet sich eine Kirche aus der Kreuzfahrerzeit mit angeschlossenem Priesterseminar und einer bedeutsamen christlichen Stätte: die Teiche von Bethesda.

Das natürliche und abschüssige Tal, in dem sich der Komplex befindet, wurde einst zum Sammeln von Regenwasser genutzt und konnte als der Ort des im Alten Testament beschriebenen „probatischen Beckens“ identifiziert werden. Die Bezeichnung geht auf das griechische probates zurück und bedeutet auf Deutsch Schaf. Hier wurden die Lämmer gewaschen, die im jüdischen Tempel geopfert wurden.

Der Bethesda-Teich stammt nachweislich aus der Zeit Herodes des Großen (37–4 vor der Zeitrechnung). Bethesda bedeutet so viel wie „Haus der Barmherzigkeit“. Es wurde in Form zweier Becken – nördliches und südliches angelegt.

Ort der Heilung eines Gelähmten

Die beiden Wasserbecken, umgeben von fünf Säulenhallen, waren einst durch einen Damm getrennt. Das nördliche Becken diente zum Auffangen von frischem Regenwasser. Der Evangelist Johannes berichtet, dass zu bestimmten Zeiten ein Engel in den Teich hinabstieg und das Wasser umrührte. Vermutlich meinte der Evangelist mit „umrühren“ das Einleiten von frischem Wasser aus dem nördlichen in das südliche Becken. Dieses erinnert mit seinen drei Stufen an eine Mikve, ein jüdisches Ritualbad, und war für Pilger gedacht sowie für Menschen, die Heilung suchten.

Hier, am Bethesda-Wasserbecken, heilte Jesus den Gelähmten, der 38 Jahre lang körperlich stark beeinträchtigt und geschwächt war. Der Evangelist Johannes beschreibt das Ereignis wie folgt (5,2–9):

Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Betesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der achtunddreißig Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit ⟨so mit ihm⟩ steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft; während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher! Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. (Elberfelder Bibel)

Der Sankt Anna-Komplex blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Er war zudem einst eine der Wirkungsstätten des Asklepios-Kultes, der an diesem Ort in starker Konkurrenz zum frühen Christentum stand.

Im 5. Jahrhundert ließ Bischof Juvenal von Jerusalem (442–458, später erster Patriarch von Jerusalem) über den beiden Becken eine Basilika mit einem großen Mosaik-Atrium errichten, das einst von vier Säulen über dem Wasser getragen wurde. Die Basilika wurde während der persischen Invasion im Jahr 614 zerstört.

Nur wenige Mauerreste und Bögen, Säulen und ein Mosaikfragment erinnern an den einstigen byzantinischen Bau. Eine originalgetreue Nachbildung des farbenfrohen Pflasters gibt eine Vorstellung des zerstörten Mosaiks. Es wurde vom Mosaik-Zentrum von Jericho angefertigt und in einem modernen Gebetsraum, errichtet links neben der Kirche, integriert.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Im 7. Jahrhundert versuchten Christen, die Basilika wieder aufzubauen. Die Bemühungen schlugen fehl, es entstand lediglich eine kleine Kapelle, die während der muslimischen Ära zerstört wurde, so auch das südliche Wasserbecken.

Als Jerusalem 1099 von den Christen im ersten Kreuzzug erobert wurde, errichteten die Kreuzfahrer an der Stelle der einstigen Kapelle ein kleines Kloster und daneben eine große Kirche. Sie wurde Anna, Marias Mutter, geweiht. In der Folgezeit wurde die einstige große Basilika von den Kreuzfahrern in ein Kloster mit einer Krypta und zwei Zisternen umgewandelt, die von einem Gewölbe mit fünf Bögen bedeckt waren, um an die Worte Johannes zu erinnern: „Es gibt in Jerusalem, in der Nähe des Schafstors, ein Becken, das auf Hebräisch Bethesda heißt, mit fünf Säulengängen“.

Islamische Rechtsschule

Nach der Eroberung der Heiligen Stadt im Jahr 1187 durch den kurdischstämmigen Führer Salah ad-Din – im Westen als Saladin bekannt – wurde die Kreuzfahrerkirche in eine islamische Rechtsschule, die Madrasa Salahijja, umgewandelt. Während Salah ad-Dins Herrschaft vermochten es gläubige Christen, sich über eine Leiter weiterhin Zugang zur Kirche zu verschaffen. Über dem Eingang der Sankt-Anna-Kirche befindet sich bis heute ein Gedenkstein mit einer arabischen Inschrift, sie preist Saladin für die Madrasa.

In den folgenden Jahrhunderten muslimischer Herrschaft unter den Osmanen wurde das Gebäude schließlich aufgegeben und dem Verfall preisgegeben. Dies sollte sich erst im 19. Jahrhundert ändern. Im Krimkrieg (1853–1856) hatten die Türken mit Unterstützung Frankreichs, Englands und Sardiniens Russland besiegen können. Aus Dank schenkte das Osmanische Reich dem französischen Kaiser Napoleon III. die Sankt-Anna-Kirche samt angrenzendem Gelände.

Seither ist Frankreich offizieller Schutzherr der Kirche und der Ruinen des Bethesda-Teiches, entdeckt vom französischen Architekten C. Mauss während Renovierungsarbeiten an der Kirche. Von der „University of Chicago Press“ wird seine Entdeckung in „C. Mauss. La Piscine de Bethesda & Jerusalem. Paris; Leroux.“ wie folgt besprochen:

Dieser aufwendig zusammengestellte Band ist eine unverzichtbare Ergänzung für die Bibliotheken aller, die sich für die Archäologie und Topographie Palästinas interessieren. M. Mauss war der Architekt, dem die Restaurierung der St.-Anna-Kirche an der Nordostseite des Haram in Jerusalem anvertraut wurde. Dieses Buch enthält einen Bericht über die archäologischen Entdeckungen, die während der Arbeiten gemacht wurden, und ist mit einer Fülle wertvoller und wunderschön ausgeführter Illustrationen geschmückt. Das Hauptziel des Buches ist der Nachweis, dass die St.-Anna-Kirche einen Teil des Geländes des Bethesda-Teichs einnimmt. Die Argumente für diese Schlussfolgerung stützen sich zum Teil auf Funde unter den Fundamenten der Kirche, wie etwa ein Mosaikpflaster, ein mit christlichen Symbolen verziertes Säulenfragment und die Überreste von Aquädukten sowie der Vorhallen eines antiken Teiches. Zum Teil beruhen sie auf alten Karten und auf Zeugnissen von Schriftstellern wie Antoninus, der Jerusalem zu Beginn des 7. Jahrhunderts besuchte. – Akademie, 31. August.

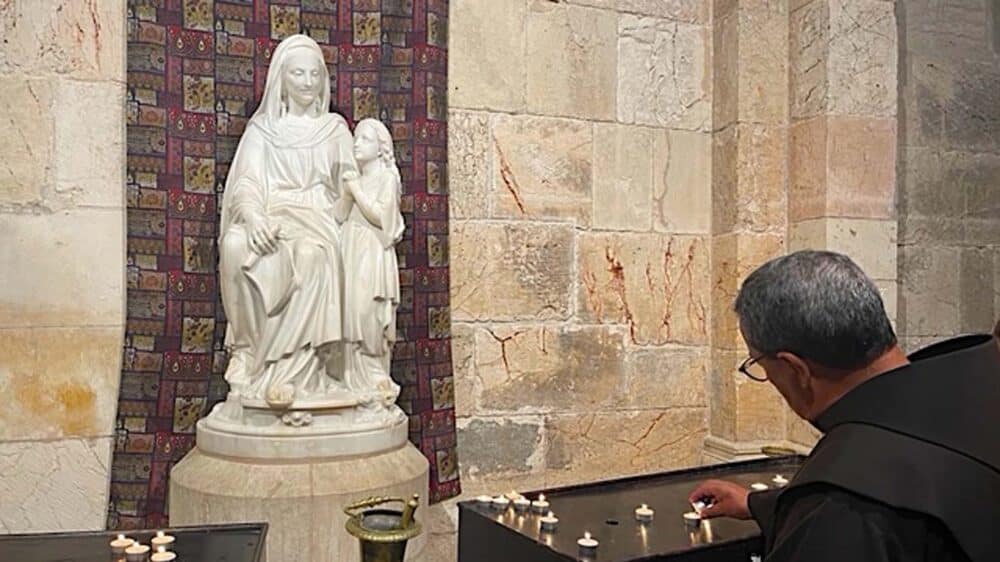

Nach Betreten der Kirche trifft man auf der linken Seite auf eine Skulptur. Ihr Beachtung zu schenken lohnt sich. Sie stellt Anna mit ihrer kleinen Tochter Maria dar, Anna hält eine Schriftrolle der Heiligen Schrift in ihrer Hand und lehrt Maria das zentrale jüdische Glaubensbekenntnis, das Schma Israel: „Höre, Israel! Der HERR, unser G`tt, ist alleiniger HERR. Und du sollst den HERRN, deinen G`tt, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft.“

Wir finden das Schma Israel in der Tora in 5. Mose 6,4–9, 11,13–21 und 5. Mose 15,37-41. Esbringt den Glauben an die Einheit G´ttes zum Ausdruck sowie die Verpflichtung, IHN mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben.

Bereits die Römer hielten den Bethesda-Teich für wundertätig.Kaiser Hadrian (76–138) hatte in Folge der jüdischen Aufstände den Tempel schleifen und am Ort des Bethesda-Teiches einen Tempel zu Ehren Asklepios‘ errichten lassen, des griechischen Gottes der Heilkunst.

Asklepios (Aesculapius), Sohn des Apollo und der Königstochter Koronis, zählt zu den Heroen der griechischen Mythologie. Schon Homer pries ihn als großen Arzt mit Kenntnissen auch in der Kräuterheilkunde. Sein Wahrzeichen ist die Schlange, die sich um einen Stab windet. Unter den Ruinen der byzantinischen Basilika wurde eine mit einer Schlange verzierte Säule entdeckt.

Apotheken verwenden den Asklepiosstab als Wahrzeichen, als Symbol der Heilkunde und des medizinischen Fortschritts. Die Schlange wird oft als Äskulapnatter interpretiert und steht für Erneuerung, Regeneration und Heilung. Warum ausgerechnet die Schlange, mag der eine oder andere sich fragen. Eine ihrer Fähigkeiten ist, sich häuten zu können und dies wird metaphorisch mit der Überwindung von Krankheiten und der Wiederherstellung der Gesundheit in Verbindung gebracht.

Zentrum des Asklepios-Kultes war in Epidaurus in der Argolis, eine Landschaft auf der griechischen Halbinsel Peleponnes. Zentrale Heilmethode war die Inkubation, der sogenannte Heilschlaf im Tempel der Gottheit, somit eine theurgische Anwendung. Im Traum erschien den Patienten der Arzt und gab Diäten oder andere Kuren auf. Theurgische Medizin ist ein Ordnungsbegriff in der Medizingeschichte, der in der weitesten Bedeutung für Heilkonzepte verwendet wird, in welchen die Heilung und zum Teil auch die Entstehung von Krankheiten dem Wirken übernatürlicher Kräfte und Ursachen zugeschrieben werden.

Schätzung: 400 Asklepios-Tempel im Römischen Reich

Durch Filialgründungen breitete sich der Asklepios-Kult ab dem 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung zunächst im östlichen Mittelmeerraum, dann über die gesamte griechisch-römische Welt aus, so auch im Heiligen Land. Schätzungsweise 400 Asklepios-Tempel soll es im Römischen Reich gegeben haben.

Münzfunde und archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass Bethesda nach dem gescheiterten Bar-Kochba-Aufstand (132–136) vermutlich schon in den Jahrzehnten nach dem Jüdischen Krieg (66–70) ein Asklepios-Sarapis-Heiligtum beherbergte. Der Aufstand richtete sich gegen die Römische Besatzung und die damit einhergehende Umwandlung Jerusalems in eine römische Kolonie.

Der angesehene Asklepios verspielte seinen guten Ruf, denn der Wunderheiler soll sich durch Geld dazu verleitet haben lassen, einen schon der Unterwelt geweihten Menschen ins Leben zurückzuholen. Hades, in der griechischen Mythologie der Herrscher über die Unterwelt, beschwerte sich bei seinem Bruder Zeus, dem obersten olympischen Gott, über Asklepios. Denn mit der Wiedererweckung eines Toten hatte Asklepios seine Befugnisse überschritten.

Die Bestrafung folgte prompt: Zeus tötete Asklepios durch einen Blitzschlag. Trotz schmachvollem Tod verblieb Asklepios nicht im Hades, sondern fand Aufnahme in den Olymp und wurde zur bedeutendsten Heilgottheit der Antike.

Jesu Wunder nicht an Ort gebunden

Die Praxis der Inkubation, die Bindung des Wunders an ein Heiligtum, ist den neutestamentlichen Wundergeschichten fremd. Jesus wirkte eigenständig, war weder an einen Ort noch an eine Institution gebunden, was von heidnischer Seite als Bedrohung wahrgenommen wurde. Als Reaktion wurde Asklepios als Konkurrenzfigur zu Jesus Christus aufgebaut, sein Wirken aufgebauscht.

Einzelne Wundergeschichten der Evangelien spiegeln womöglich diese Konkurrenz wider, wenn sie Jesus als einen Asklepios ebenbürtigen Wundertäter präsentieren, wie etwa die Gelähmten-Heilung am Teich Bethesda in Jerusalem. Mehr noch: Jesus übertrifft seinen Kontrahenten Asklepios am Bethesda-Teich an dessen eigener Kultstätte. Dabei bedarf Jesus keines Heilschlafes oder anderer Hilfsmittel, sondern allein sein Wort bewirkt Heilung. (Lukas 11,20): Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. (Elberfelder Bibel)

Der unentgeltlich tätige Arzt Jesus Christus, als der er in den apokryphen Apostelgeschichten gepriesen wird, vermochte sich entscheidend von seinem geldgierigen Konkurrenten Asklepios abzusetzen. Denn der Inkubation, dem Heilsschlaf, gingen gebührenpflichtige Opfer voran. In Pergamon – eine antike griechische Stadt nahe der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei, etwa 80 Kilometer nördlich vom heutigen Izmir – wurde nur zur Heilung zugelassen, wer Bürgen für die Begleichung der binnen Jahresfrist fälligen Kosten benennen konnte.

Zurüstung von Missionaren für Afrika

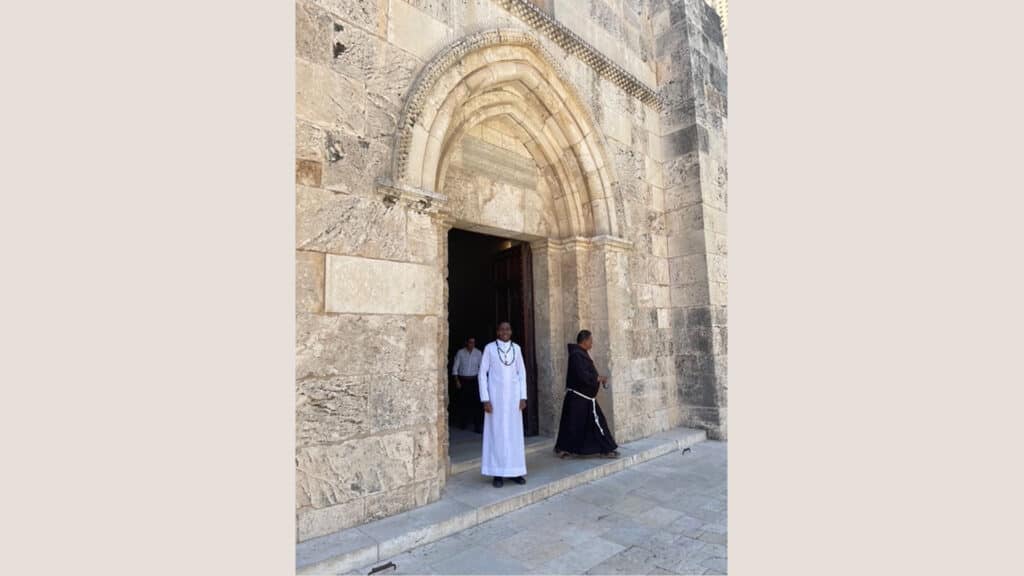

Der Sankt Anna Komplex ist Sitz der Pères Blancs de Jérusalem. Die Gesellschaft der Missionare Afrikas, „Die Weißen Väter“, wurde 1868 in Algerien vom Erzbischof von Algier, Monsignore Charles Lavigerie, gegründet. Die Bezeichnung „Die Weißen Väter“ erklärt sich durch ihren Habit, das weiße Ordensgewand.

Die Mönche dienen der Kirche in 21 afrikanischen Ländern. 1878 kamen die ersten „Weißen Väter“ nach Jerusalem, wo sie 1882 ein melkitisch-griechisches Seminar eröffneten. Die Melkitisch-Griechisch-Katholische Kirche spielt eine bedeutsame Rolle in der Führung des arabischen Christentums.

In Jerusalem bereiten sich Seminaristen auf ihr Priesteramt und Missionsleben in Afrika vor. Jährlich feiern die Franziskaner hier eine Messe zu Mariä Geburt nach französischer Liturgie. Bestreben der der Weißen Väter ist, Brücken zu bauen, um den Dialog zu fördern.

4 Antworten

Jesus alleine genügt! Der „DreiEineGott“ ist der Arzt aller Ärzte, der Therapeut der Therapeuten, gestern – HEUTE – und in Ewigkeit.

Lieber Gruß Martin

Jesus alleine genügt? Nein, sagt unser Bischof, bester Bibelkenner von allen, das Individuum muss auch was tun, muss viel tun.

Vielen herzlichen Dank liebe Frau Tegtmeyer für diesen Artikel über die St.Anna-Kirche. Bei einer meiner Besuche dort erinnere ich mich an die beeindruckende Akustik dieser Kirche, als wir mit der Gruppe dort ein Lied sangen. Dieser Klang und Widerhall hat mich sehr berührt und ergriffen.

Ja und wie gut, dass Jesus bei seinen Heilungen sich weder an den Shabbat hielt noch an einen Ort gebunden war und obendrein unentgeltlich wirkte. So wirkt er heute noch!

Sehr schön zu lesen. Und wie wunderbar alles zusammenpasst. Man würde sich wünschen, daß Wirken Jesu im Rückblick schauen zu können. Deutet Jesu Heilung ja auch auf sein Wort hin „Die Letzten werden die Ersten sein“. Schließlich hatte der Gelähmte 38 Jahre gewartet und gehofft.