Jerusalem weist eine bemerkenswerte Topographie auf. Die antike Stadt entstand nur wenige hundert Meter östlich der Wasserscheide des Berglandes zwischen Mittelmeer und Jordan.

Damit lag sie zwar abseits der beiden wichtigsten Fernhandelswege der südlichen Levante – der eine führte von Syrien entlang der Mittelmeerküste nach Ägypten, der andere durch das ostjordanische Hochland nach Arabien – doch hatte ihre abgeschiedene Lage im Bergland einen entscheidenden Vorteil: In Zeiten militärischer Bedrohung war Jerusalem weniger exponiert und entsprechend weniger gefährdet.

Die Stadt lag hingegen nahe einer Kreuzung zweier regionaler Handelswege, von denen der eine auf der Wasserscheide des Berglandes in nordsüdlicher Richtung verlief, von Sichem (Nablus) westlich an Jerusalem vorbei nach Hebron, und der andere in westöstlicher Richtung vom Mittelmeer quer über das Bergland nach Jericho und von dort weiter ins ostjordanische Hochland.

Durch seine Lage auf einem Bergkamm liegt Jerusalem auf der Haupt-Wasserscheide. Dieser Kamm trennt die Entwässerungsgebiete. Regenwasser, das auf die Stadt fällt, fließt entweder nach Westen zum Mittelmeer oder nach Osten zum Jordangraben ab. In der Antike wurde das Regenwasser aus verschiedenen Quellen und durch Kanäle in die Stadt geleitet, darunter der Jerusalemer Wasserkanal.

In den Teich von Siloah, hebräisch: Schiloach mit der deutschen Bedeutung Sender oder auch Leitungskanal, wurde das Wasser der östlich am Zion Berg gelegenen Gihon-Quelle geleitet. Am Siloah-Teich wurde laut Johannes 9,7 ein Blinder sehend, der sich auf Jesu Aufforderung hin dort wusch. Das hebräische Wort Gihon bedeutet „hervorbrechend, sprudelnd“. Diese Quelle sprudelte ganzjährig Wasser und stellte somit die Wasserversorgung des antiken Jerusalems sicher. Der Name Gihon begegnet uns auch in der Bibel in 1. Mose 2:

Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pischon; der fließt um das ganze Land Hawila, wo das Gold ist; und das Gold dieses Landes ist gut; dort ⟨gibt es⟩ Bedolach-Harz und den Schoham-Stein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon; der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel; der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. (Elberfelder Bibel)

Ausläufer eines Plateaus in den Judäischen Bergen

Jerusalem liegt auf einer Höhe von etwa 760 Metern auf dem südlichen Ausläufer eines Plateaus in den Judäischen Bergen. Das Gelände der Altstadt wird im Westen vom Hauptgebirgskamm des Berglandes (um 830 Meter hoch) und im Osten vom Höhenzug des Ölberges überragt, der mehrere unterschiedlich hohe Kuppen hat: Skopus-Berg (819 Meter), im Bereich der Hebräischen Universität (831 Meter), im Bereich der spätantiken Himmelfahrtskirche sind es 809 Meter Höhe, der südlich anschließende Sporn 795 Meter.

Hier schließt sich mit 741 Meter Höhe der „Berg des Ärgernisses“ an, Hebräisch: Har ha-Maschit, der nach Süden leicht abfällt. Der Name der südlichsten Bergkuppe des Ölberges ist eine inoffizielle Bezeichnung. Laut Bibel gestattete König Salomo seinen ausländischen Frauen auf diesem Gipfel, ihren Götzen zu dienen.

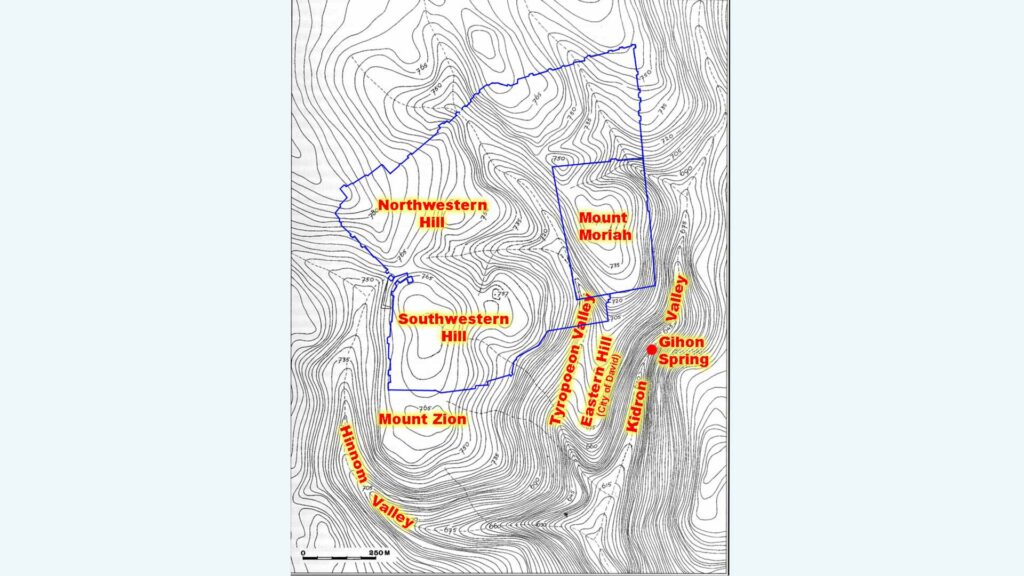

Jerusalems Altstadt ist von Tälern und trockenen Flussbetten (Wadis) umgeben und auch durchzogen. Das Relief der Stadt ist durch die drei Täler Kidron, Hinnom und Tyropoion geprägt. Sie verlaufen in weiten Abschnitten nahezu parallel zueinander und kreuzen sich in einem Gebiet südlich der Altstadt. Entlang der Südseite verläuft das Tal Hinnom, eine steile Schlucht, die in der biblischen Eschatologie mit dem Konzept der Gehenna, der Hölle, in Verbindung gebracht wird.

Das von Josephus als Tyropoion-Tal bezeichnete Wadi begann im Nordwesten nahe dem Damaskustor, verlief südsüdöstlich durch das Zentrum der Altstadt bis zum Teich von Schiloah und teilte den unteren Teil Jerusalems in zwei Hügel: den Tempelberg im Osten und den Rest der Stadt im Westen (siehe Josephus‘ Beschreibungen der Unter- und Oberstadt). Heute ist dieses Tal durch Schutt, der sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat, eingeebnet.

Das Kidrontal ist das Tal auf der Ostseite der Altstadt. Die klassische Transliteration ist Cedron, aus dem Hebräischen: Nahal Qidron, arabisch Wadi al-Joz. Es trennt den Ölberg vom Tempelberg. Dieses Wadi führt weiter ostwärts durch die Judäische Wüste in Richtung Totes Meer und fällt auf seinem 32 Kilometer langen Weg dabei etwa 1.200 Meter ab. Der höchste Punkt der Altstadt liegt im Nordwesten, im Christlichen Viertel (785 Meter), von wo aus der Westhügel zwischen Hinnom- und Tyropoiontal nach Süden über das Armenische Viertel zum heutigen Berg Zion (765 Meter) nur wenig abfällt.

Der östliche Höhenzug zwischen Tyropoion- und Kidrontal sinkt im Muslimischen Viertel vom Nordosten der Stadt (750 Meter) nach Süden zunächst deutlicher ab. Er bildet südlich einer heute kaum mehr wahrnehmbaren Senke im Bereich des Felsendomes eine kleine Kuppe mit einer Höhe von 744 Metern und nach Süden einen abfallenden Sporn – hier lag einst der älteste Siedlungskern Jerusalems. Der Sporn findet an der Mündung des Tyropoiontales in das Kidrontal in einer natürlichen Felskante einen markanten Abschluss.

Kidrontal heißt auch Jehoschaphat-Tal

Seinen Namen verdankt das Kidrontal dem Bach Kidron, der in der Hebräischen Bibel „Kedron“ heißt und aus der Passionsgeschichte (Johannes 18,1) bekannt ist. Es heißt auch Jehoschaphat-Tal (hebräisch: „G‘tt ist Richter, auch: G´tt hat gerichtet“). Joel 4,2–12 beschreibt das Tal Jehoschaphat als den Ort, an dem G’tt zur Erfüllung der Zeit alle Völker versammeln wird, um sie zu richten:

Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick. Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen; und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und tranken. Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philistäas? Wollt ihr mir eine Tat vergelten, oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt, und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen; und die werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation. Denn der HERR hat geredet. Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden! Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute! Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen! Der Schwache sage: Ich bin ein Held! Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch! Dahin, HERR, sende deine Helden hinab! Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Joschafat! Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten.

Das Kidrontal wird auch im christlichen Kontext mit dem „Tag des Jüngsten Gerichts“ in Verbindung gebracht. Traditionell wird angenommen, dass am Ende der Zeit der Messias auf dem Ölberg erscheinen und die Auferstehung der Toten dort beginnen wird.

Arabische Tradition

Im 5. Jahrhundert entstand unter christlichen Pilgern die Tradition, Gehenna liege im Tal Jehoschaphat. Später übernahmen auch die Muslime diese Überzeugung, und das Tal erhielt im Arabischen den ähnlich klingenden Namen Johannam.

Gemäß arabischer Tradition verbindet ein dünnes Band den Ölberg mit dem Tempelberg. Es wird von sieben Bögen getragen. Am Tag des Jüngsten Gerichts müssen Muslime an jedem der sieben Bögen, die über das Kidrontal gespannt sind, entlang des Weges Rechenschaft über ihr Leben ablegen. Die Rechtschaffenen werden die andere Seite erreichen, während die Bösen abstürzen werden und in die Hölle fallen.

Auf diese Vorstellung des Jüngsten Gerichts weist auch der Name des arabisch geführten Hotels „Seven Arches“ („Sieben Bögen“) hin. Es liegt oberhalb einer Aussichtsplattform auf dem Ölberg. Eine andere Vorstellung spricht von einem Schwert, das über dem Tal schweben wird, über dessen Klinge die Gerechten sicher gehen werden, während die Ungerechten abrutschen werden und in die Hölle fallen.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

In der jüdischen Tradition hat der Ort, an dem G’tt die Nationen richten wird, keine eindeutige geografische Definition. „Emek Jehoschaphat“, das Tal von Jehoschaphat erscheint in jüdischen eschatologischen Prophezeiungen, die die Wiederkehr Elias, die Ankunft des Messias, den Krieg von Gog und Magog und den Tag des Jüngsten Gerichts beinhalten.

Pilgerberichte geben Aufschluss

Lesenswert sind die Reiseberichte einiger Pilger, wie etwa von Felix Fabri, um 1438/9 in Zürich geboren, gestorben 1502 in Ulm. Fabri war ein Dominikaner und Schriftsteller. Sein Reisebericht, auch bekannt als „Evagatorium“ oder „Pilgerreise ins Heilige Land, zum Sinai und nach Ägypten, 1483“, ist ein dreibändiges Werk. Es ist nicht nur ein Bericht über seine Reise, sondern auch eine Darstellung seiner Erlebnisse mit theologischer Reflexion und religiöser Inbrunst.

Im Evagatorium beschreibt Fabri anschaulich seine Erlebnisse im Heiligen Land von 1483 bis 1484. Sein Bericht ist ein wichtiger Beitrag zur mittelalterlichen Pilgerliteratur. Er gibt Einblicke in die Wahrnehmung des Heiligen Landes und der orientalischen Welt im Spätmittelalter. Im Jahr 1480 notierte Felix Fabri über das Kidrontal folgendes:

Nun wird allgemein geglaubt und gelehrt, dass alle Völker der Erde in diesem Tal versammelt sein werden. Deshalb fragen die Menschen diejenigen, die im Heiligen Land waren, wie groß dieses Tal ist und ob es so breit ist, dass am Tag des Jüngsten Gerichts alle Menschen darin stehen können. Einfache Leute kümmern sich um nichts anderes, als um die Größe des Tals Josaphat; und manchmal geschah und geschieht es noch immer, dass Pilger in diesem Tal Steine aufhäuften, um sich vor dem Tag des Jüngsten Gerichts einen Platz zu sichern, auf dem sie am Tag des Jüngsten Gerichts sitzen können.

Fabri bereiste zweimal das Heilige Land, 1480 und 1483/84. Seine Wallfahrten führten ihn von Ulm über Jerusalem auch zum Katharinenkloster auf der Sinaihalbinsel, nach Kairo sowie nach Alexandria. Von Sophronius, dem Patriarchen von Jerusalem von 634 bis 638, stammen folgende Worte über das Jehoschaphat-Tal:

Die Stufen des berühmten Tals hinaufsteigend, wollte ich den Ölberg küssen, von dem ER in den Himmel auffuhr. Und nachdem ich die grenzenlosen Tiefen der himmlischen Weisheit, durch die ER mich errettete, verherrlicht hatte, wollte ich rasch dorthin eilen, wo ER seinen ehrwürdigen Gefährten Geheimnisse zu erklären pflegte und Licht in dunkle Tiefen brachte.

Dann wollte ich unter dem Dach durch das größte Tor hindurchgehen und, auf die Terrasse hinaustretend, die Schönheit der Heiligen Stadt bewundern, wie sie im Westen liegt.

Wie lieblich ist es, deine Schönheit vom Ölberg aus zu betrachten, du Stadt Gottes.

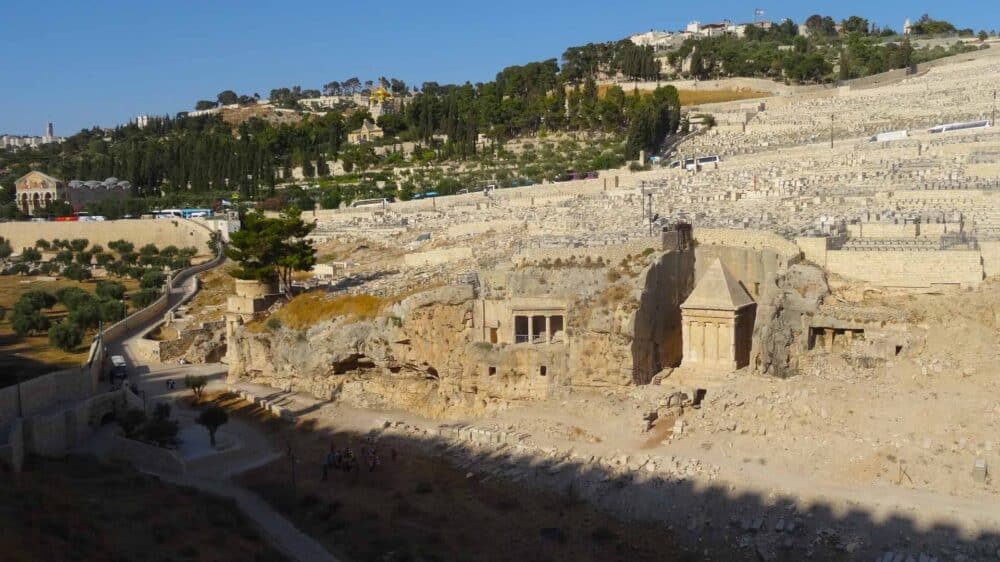

Die Überzeugung, das Kidrontal sei der Ort, wo die letzte Versammlung und das Gericht der Menschheit sein wird, erklärt die Präsenz von jüdischen Friedhöfen seit der Zeit des Ersten Tempels am West- und Südwesthang des Ölbergs, wo die Auferstehung der Toten beginnen wird. Dies erklärt auch, warum Juden und Jüdinnen mit den Füßen zum Tempel hin begraben werden. Gegenüber dem Jüdischen Friedhof säumen auf der anderen Seite des Tals zahlreiche muslimische Gräber die untere Mauer des Haram asch-Scharif, des vormaligen Tempelberges.

Goldenes Tor als Ort der Ankunft des Messias

Über den beiden gewölbten Eingängen des sogenannten „Goldenen Tores“ befindet sich je eine arabische Inschrift: „Tor der Barmherzigkeit“ und „Tor der Reue“. Sie spiegeln den im Judentum und im Islam verbreiteten Glauben wider, dass der Messias am Tag des Jüngsten Gerichts durch dieses Tor in Jerusalem einziehen wird. Einige christliche Legenden besagen, dass Jesus bei seiner Rückkehr und Durchquerung des Kidrontals Jerusalem ebenfalls durch dieses Tor betreten wird.

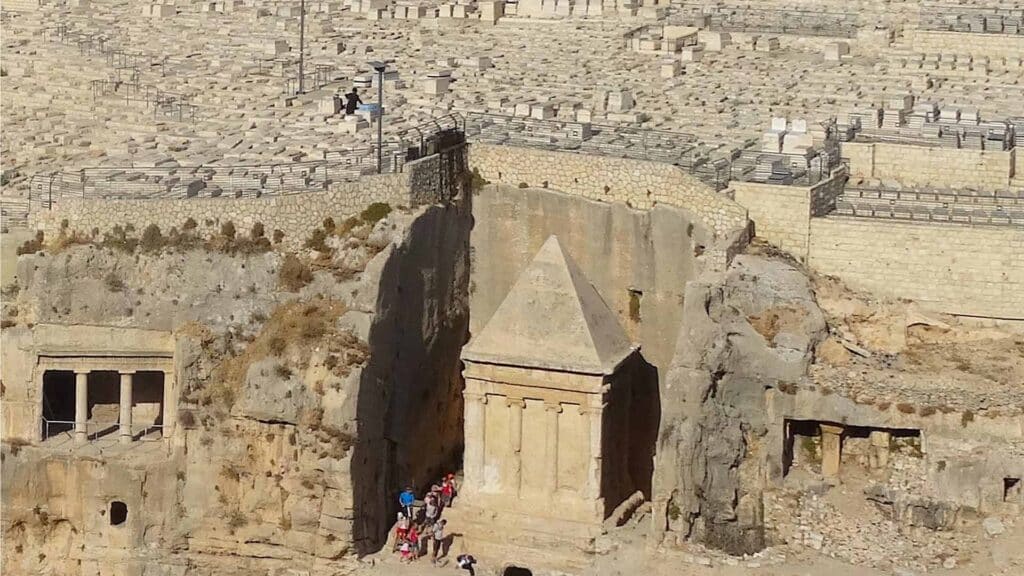

Bei einem Spaziergang durch das Tal treffen wir auch auf die umfangreichste Ansammlung von Felsengräbern, denn dieses Gebiet war in der Zeit des Zweiten Tempels eine der wichtigsten Begräbnisstätten Jerusalems. Einige der Grabstätten wurden in der Folgezeit auch als Unterschlupf für Einsiedler und Mönche genutzt. Die antiken Gräber erregten seit je her auch die Aufmerksamkeit Reisender, insbesondere Benjamins von Tudela.

Das Grab des Zacharias wurde vermutlich zu Beginn des 1. Jahrhunderts nach der Zeitrechnung erbaut. Für wen es bestimmt war, ist nicht bekannt. Die Namensgebung Zacharias ist eine Erfindung aus dem Mittelalter. Der Grabbau wurde nie vollendet.

Direkt nebenan befindet sich ein weiteres, in den Felsen gehauenes Grab. Anhand der Kupferrolle, einer der Schriftrollen vom Toten Meer, könnte dieses Grab dem Priester Zadok zugeschrieben werden.

Die Fassade der Bnei-Hesir-Grabstätteder Priesterfamilie Hesir wurde zur Zeit des Zweiten Tempels errichtet, Mitte des 1. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung, und wurde im hellenistischen Stil gestaltet. Auf den Säulenkapitellen und Friesen sind dorische und ionische Motive deutlich erkennbar. Der Architrav, ein auf Säulen ruhender tragender Querbalken, trägt eine hebräische Inschrift, die das Grabmal als das der Priesterfamilie Hezir identifiziert:

„Dies ist das Grab und das Nefesch-Begräbnisdenkmal von ʾEleʿazar, Ḥanjah, Joʿezer, Jehudah, Schimʿon, Joḥanan, Söhne des Josef, des Sohns des ʿOved, (und) des Josef, und ʾEleʿazar, Söhne des Ḥanjah, Priester aus den Söhnen Ḥezirs“

Die Inschrift enthält den Begriff Nefesch, hebräisch für „Seele“. Der Begriff wird auch für eine prächtige architektonische Gestaltung verwendet, die auf oder neben dem Grab gebaut ist. Eine Theorie besagt, dass damit das Grab des Zacharias unmittelbar neben dem Grab der Bnei Hesir gemeint sein könne.

Eine andere Annahme besagt, dass es eine zusätzliche Fassade oberhalb der Säulen gab. Diese könnte die Form der Nabatäer-Grabmale gehabt haben, wie sie in der jordanischen Felsenstadt Petra zu finden sind. Das Grabmal von Bnei Hesir ist das älteste von vier monumentalen Felsengräbern im Kidrontal. Es handelt sich um einen Komplex aus Grabhöhlen.

Das „abgesonderte Haus“

Vor der Entdeckung der Inschrift galt dieses Grab in der jüdischen Tradition als das „abgesonderte Haus“ (Beth HaHofschit), der Ort, an dem König Usiah wohnte, nachdem er mit Lepra geschlagen und aus Jerusalem vertrieben worden war (2. Chronik 26,20f.):

Und der Oberpriester Asarja und all die Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn, und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der HERR ihn geschlagen hatte. Und der König Usija war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger; denn er war von dem Haus des HERRN ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotam war über das Haus des Königs ⟨gesetzt worden⟩ und richtete das Volk des Landes.

Im späten 4. Jahrhundert wurden Gebeine entdeckt, die man für sterbliche Überreste von Jakobus hielt, einem Bruders Jesu. Daraufhin ließ ein begüterter Christ aus Eleutheropolis, einer antiken Stadt an der Straße von Askalon nach Jerusalem, unweit von Beit Guvrin, nahe der Fundstelle eine Kapelle bauen und die vermeintlichen Gebeine des Jakobus unter dem Altar beisetzen.

Die Reste dieser byzantinischen Jakobuskirche wurden wahrscheinlich bei den Grabungen von 1962 und 2003 vor dem Pyramiden-Monolithen freigelegt; sie bestand bis in frühislamische Zeit. Auch in der Kreuzfahrerzeit gab es hier eine Jakobuskapelle, die nun aber nicht Jesu Bruder, sondern dem gleichnamigen Apostel Jakobus, Sohn des Alphäus, zugeordnet wurde.

Die sogenannten „Königsgräber“ sind eine große Grabhöhle und eine der schönsten ihrer Art in Jerusalem. Einer Überlieferung zufolge wurden hier die Könige der davidischen Dynastie begraben. Eine andere Überlieferung besagt, dass die Grabstätte Kalba Savua, dem Schwiegervater von Rabbi Akiva, gehörte. Die aramäische Inschrift eines Sarkophags gab Rätsel auf. Sie lautet: „Ṣadan mlktʾ ṣdh mlkth“ (Ṣadan, die Königin, Sadah, die Königin).

Heute sind sich die meisten Gelehrten einig, dass hier wahrscheinlich Königin Helena und Mitglieder ihrer königlichen Familie Adiabene begraben wurden. Deren Wurzeln liegen im nordmesopotamischen Königreich Adiabene. Die Familie spielte eine bedeutende Rolle in der jüdischen Geschichte des 1. Jahrhunderts nach der Zeitdrechnung. Königin Helena und ihre Söhne Izates II. und Monobaz setzten sich stark für die Belange der jüdischen Gemeinde ein.

Adiabene war ein kleines, von den Parthern abhängiges Königreich im heutigen Nordirak. Seine Hauptstadt war Arba-ilu (Arbela), heute Erbil. Die königliche Familie konvertierte im 1. Jahrhundert nach der Zeitrechnung zum Judentum.

Königin Helena zog nach Jerusalem und unterstützte die Juden im Krieg gegen Rom und spendete großzügig an den Jüdischen Tempel.Der Sarkophag befindet sich im Louvre-Museum. Josephus (Antiquitates 20,4,3) berichtet, dass die Grabhöhle mit drei beeindruckenden Pyramiden geschmückt war.

Rosette am Absalom-Grab

Eine Rosette schmückt das vermeintliche Absalom-Grab. Lange haben die Menschen sie als die Hand von Absalom, dem rebellischen Sohn König Davids, interpretiert – siehe 2. Samuel 18,18:

Absalom aber hatte es unternommen und hatte ⟨noch⟩ zu seinen Lebzeiten einen Gedenkstein für sich aufgerichtet, der im Königstal ist. Denn er sagte: Ich habe keinen Sohn, meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und er hatte den Gedenkstein nach seinem Namen genannt. Und man nennt ihn das Denkmal Absaloms bis auf diesen Tag.

Da die hebräischen Wörter für Denkmal und Hand identisch sind, zeigen die üblichen Zeichnungen des Denkmals an seiner Spitze eine Hand. Als Absalom gegen seinen Vater rebellierte, warfen die Jerusalemer Juden und Jüdinnen Steine auf dieses Denkmal, und auch widerspenstige Söhne wurden hierhergebracht, um ihnen das Schicksal eines rebellischen Sohnes vor Augen zu führen.

Das Bauwerk wurde mit großer Sicherheit während der Herrschaft des Herodes errichtet. Das Grabmal ist aus dem Fels herausgehauen, steht somit von der umgebenden Felswand ab. Über der Grabkammer befindet sich das runde Dach aus fein behauenem Stein. Darüber ist eine konische Form aus einem einzigen Stein und an ihrer Spitze ein Kelch, der in Form einer Blütenknospe verziert ist.

Die Grabkammer wurde in der byzantinischen Ära aufgebrochen und von Mönchen als Wohnquartier genutzt, wie so viele der Grabhöhlen im Kidrontal. Der renommierte israelische Archäologe Gaby Barkay, vermutet, dass es sich um das Grab von Agrippas handelt.

Im Jahr 2000 dann eine Überraschung: Es wurde auf dem Denkmal eine christliche Inschrift mit dem Namen Jakobus, dem Bruder Jesu, entdeckt. Das biblische Jehoschaphat-Tal, das Tal des Jüngsten Gerichts, birgt womöglich noch einige Geheimnisse und weitere Überraschungen.

4 Antworten

Das ist so spannend. Vielen Dank liebe Frau Tegtmeyer für diesen Bericht über das Kidrontal. Der Ölberg, das Kidrontal und die umliegenden Gräber, auch die arabischen, habe ich mehrmals besucht, das Zacharisgrab, das nahegelegene Davidsgrab… Einfach faszinierend, da vieles so weit zurückreicht. Von dort wird er kommen… ✝️✡️

Aüch ich möchte nich ganz 💓 Licht für diesen aufschlussreichen Beitrag bedanken Shalom gabriela wendland

Danke!

War selbst schon in Jerusalem, sehr beeindruckend. Der Bericht ist ein Meisterwerk und sehr gut recherchiert.

Danke dafür