TEL AVIV (inn) – Das Niveau von Antisemitismus war im Jahr 2024 weltweit weiterhin alarmierend hoch. Das ergibt ein Jahresbericht der Universität Tel Aviv zum weltweiten Antisemitismus, der am 23. April, dem Vortag des Jom HaSchoa, vorgestellt wurde. Der 160-seitige „Antisemitism Worldwide Report for 2024“ untersucht vor allem strafrechtliche, politische und kulturelle Aspekte.

In einigen europäischen Ländern mit bedeutender jüdischer Bevölkerung, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien und Deutschland, war im Jahr 2024 die Anzahl an antisemitischen Straftaten im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Demgegenüber gab es einen moderaten Anstieg in einigen anderen Ländern, wie in den USA, und einen dramatischen Anstieg in Australien.

Zu geringe Strafverfolgung

Der Antisemitismus weltweit sei direkt nach dem 7. Oktober 2023 besonders stark gewesen – in einer Zeit, in der Israel am meisten gefährdet war. Die Forscher bemängeln in ihrer Diskussion zur Polizeiarbeit, dass in den Städten mit großer jüdischer Bevölkerung weltweit weniger als 10 Prozent der Anzeigen in den Jahren 2021 bis 2023 zu Festnahmen führten, und die Zahl von Anklagen und Verurteilungen noch geringer gewesen sei.

Antisemitische Vorfälle werden oft als sogenannte „Hassverbrechen“ behandelt, deren Strafverfolgung kompliziert sei. Jedoch seien diese für die Betroffenen sehr schwerwiegend, da sie einem faktischen Verlust von Grundrechten wie Gleichheit, Freiheit, Würde und Sicherheit gleichkämen.

Die Autoren der Studie, die Beispiele der Strafverfolgung in Amerika, Kanada und Großbritannien untersuchen, fordern deswegen zu mehr Strafverfolgung auf: „Aktuell braucht der Kampf gegen Antisemitismus keine pompösen Reden, Cocktail-Partys, verschwenderischen Konferenzen oder grotesken Preisverleihungen mit Hollywood-Stars. Mehr als alles andere benötigt er zielgerichtete Polizeiarbeit und staatsanwaltschaftliches Handeln.“ Eine effektive Strafverfolgung von der Festnahme über die Anklage bis hin zur Verurteilung sei auch zur generellen Prävention gegen antijüdische Hasskriminalität erforderlich.

Die Studie bespricht antisemitische Straftaten in Ländern mit bedeutender jüdischer Bevölkerung. Auf dem amerikanischen Kontinent sind dies Argentinien, Brasilien, Kanada, Mexiko und die USA; in Europa sind es Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, die Schweiz, Spanien und Tschechien; dazu kommen noch Australien, Neuseeland und Südafrika.

Straftaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz

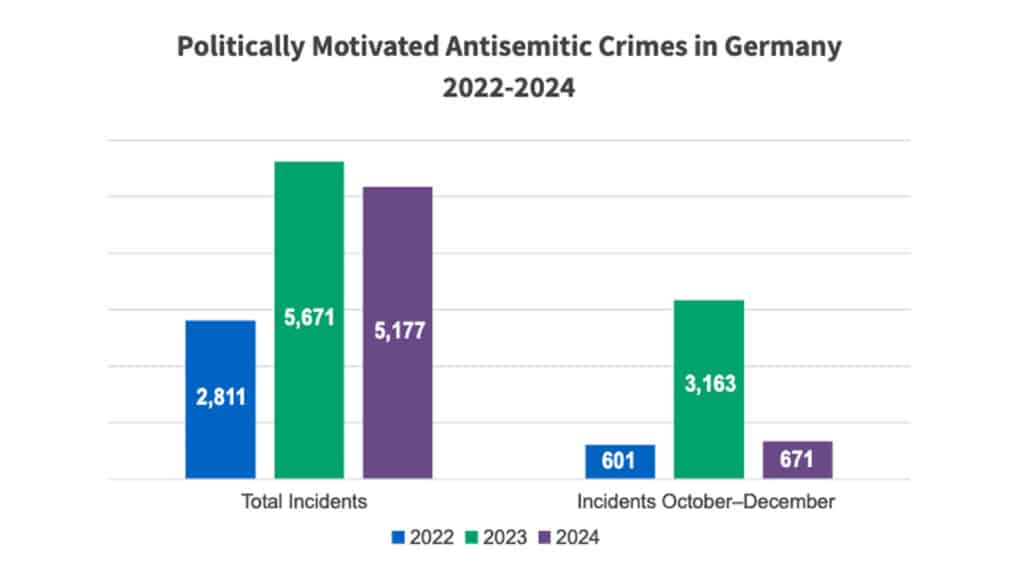

Deutschland hat eine jüdische Bevölkerung von 118.000 Menschen. Die Studie stellt fest: 2024 gab es 5.177 politisch motivierte Fälle mit antisemitischem Hintergrund, verglichen mit 5.671 im Vorjahr und 2.811 im Jahr 2022. Im Oktober-Dezember 2023, den Monaten, die direkt auf Hamas-Anschläge am 7. Oktober 2023 folgten, gab es 3.163 Fälle. Im Vergleichszeitraum Oktober-Dezember 2022 hatte es 601 Fälle gegeben, und von Oktober bis Dezember 2024 sanken sie wieder auf 671. Die Zahlen für Gewalttaten und Volksverhetzung haben eine vergleichbare Tendenz. Die Studie beruft sich Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA).

Für Österreich, dessen jüdische Bevölkerung auf 10.300 Personen geschätzt wird, gilt eine ähnlich rückläufige Tendenz: Im ersten Halbjahr 2024 gab es 808 Vorfälle, 16 Angriffe, 92 Schadensfälle und Fälle von Schändung. Im Jahr 2023 gab es insgesamt 1.147 Straftaten, die vor allem nach dem 7. Oktober anstiegen und dann wieder zurückgingen; zwischen Oktober und Dezember 2023 wurden 720 Straftaten berichtet. Im ersten Halbjahr 2024 verringerten sich die Straftaten pro Monat von 218 im Januar auf 75 im Juni.

In der Schweiz, mit einer jüdischen Bevölkerung von 18.000 Menschen, stiegen die Straftaten seit 2022 kontinuierlich an: von 57 auf 155 im Jahr 2023 und weiter auf 221 im Jahr 2024.

Postkoloniale Israelkritik

Die Forscher verweisen in ihren Beiträgen wiederholt auf ein „postkoloniales Unbehagen“, das die europäischen und die durch den europäischen Kolonialismus entstandenen Gesellschaften umtreibe. Allzu oft werde die Unzufriedenheit mit der eigenen Geschichte auf Israel und die Juden umgeleitet. Dabei werde Israel vorgeworfen, ein koloniales Projekt und ein illegaler Staat zu sein. Juden und jüdische Einrichtungen würden zu einem Platzhalter für Israel.

Der Anstieg des Antisemitismus in Australien wird hier als besonders problematischer Fall betrachtet. Grund dafür sei zum einen das Versagen der staatlichen Verwaltung, Strafjustiz und des Bildungssystems, Antisemitismus als solchen zu benennen und zu bekämpfen.

Zum anderen habe die australische Gesellschaft darin versagt, eine „kohärente und moralisch vertretbare nationale Erzählung über die Umstände seiner Entstehung“ zu formulieren. Die Autoren argumentieren, dass die koloniale Erfahrung Australiens, wie auch anderer liberaler Demokratien, ausdrücklich nicht mit dem Zionismus und der Gründung des modernen Staates Israel im historischen jüdischen Heimatland vergleichbar sei. Daher sei der Kampf an Universitäten, in Parlamenten wie auch auf den Straßen gegen eine vermeintlich koloniale Ungerechtigkeit des Zionismus nicht nur Ironie und Ignoranz, sondern auch ein Beispiel von doppelten Standards gegenüber der nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes.

Im Interview erklärt der liberale australische Parlamentsabgeordnete Julian Leeser den Anstieg des Antisemitismus mit mangelnder Bildung über die Schoa einerseits. Ein weiterer Grund sei andererseits eine „woke“ Philosophie, die in Ländern des ehemaligen britischen Kolonialreiches Macht und „weiße“ Privilegien infrage stelle. Dabei suche sie sich als leichtes Ziel vermeintliche jüdische Privilegien.

Leeser erklärt dazu: „Anti-israelische Aktivitäten an Universitäten sind einfach nur eine moderne Form des Antisemitismus. Dies erklärt teilweise das, was an Universitäten passiert. Allgemeiner gesagt, ich denke, es ist ein Versagen, die Geschichte anzuerkennen, ein Versagen an moralischer Klarheit, und ein Versagen, frühzeitig gegen den Extremismus durchzugreifen.“

Zunehmender politischer Populismus

Als besonders alarmierend beschreibt die Studie die „Normalisierung“ von Politikern, die direkt oder indirekt antisemitische Ideen verbreiten. Als Beispiel wird der politische Werdegang und die geschichtsrevisionistische Rhetorik des litauischen nationalistischen Politikers Remigijus Žemaitaitis und seiner Partei „Morgenröte von Nemunas“ analysiert. Žemaitaitis missbrauche die litauische Leidenserfahrung in der Sowjet- und Nazizeit für Vorwürfe gegen die Juden, Verbrechen gegen das litauische Volk verübt zu haben. Dabei erklärte er auch die Kriegsverbrechen der Hamas gegen Israel im Oktober 2023 für gerechtfertigte Vergeltung an Israel.

Die Autoren behandeln auch die Frage, wie sich das offizielle Israel und jüdische Organisationen gegenüber Parteien verhalten sollten, die eine antisemitische Geschichte und antisemitische Mitglieder in ihren Reihen haben. Es sei prinzipiell zu begrüßen, wenn sich populistische Parteien vom Antisemitismus lösen wollen.

Für einen Dialog oder eine Zusammenarbeit müssten aber zwei Kriterien erfüllt werden: dass solche Parteien Antisemitismus und Rassismus offiziell ablehnen und solche Mitglieder ausschließen, die sich antisemitisch oder rassistisch äußern. Zudem müsse eine entsprechende Reform über mindestens zwei Legislaturperioden beobachtet werden. Daher empfehlen sie aktuell der israelischen Regierung und jüdischen Organisationen, sich mit Kontakten zu solchen Parteien zurückzuhalten.

Schoa-Gedenken in Deutschland unter Druck

Den politischen Entwicklungen in Deutschland geht Marcus Funck in seinem Aufsatz nach. Die Diversifizierung der deutschen Parteienlandschaft mit der Gründung der Linken 2007 und der AfD 2013 und später dem Bündnis Sahra Wagenknecht seit 2024 habe den deutschen politisch-moralischen Grundkonsens erodieren lassen. Dieser habe eine Verantwortung bedeutet, den Antisemitismus und andere Formen der Intoleranz ohne Vorbehalte zu bekämpfen und stetige Unterstützung für den Staat Israel zu gewährleisten.

Die Linke und das neuere BSW stellen vor allem aufgrund ihrer Kapitalismuskritik, die oft antisemitische Metaphern nutzt, einen fruchtbaren Grund für Antisemitismus dar. Die AfD mache die Bildung stabiler Regierungen schwieriger. Sie spiegele eine Ermüdung von den deutschen Verpflichtungen gegenüber seiner nationalsozialistischen Vergangenheit wider, was sich in antisemitischen Ansichten mancher Mitglieder zeige.

Die gemeinsame anti-amerikanische, anti-NATO und pro-Russland-Politik dieser drei populistischen Parteien hingegen eigne sich als ideologische Schnittmenge für den gegenwärtigen israelbezogenen Antisemitismus. Dieser schaffe eine falsche Äquivalenz zwischen dem israelischen Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Das BSW, das ideologisch ambivalent nicht nur gesellschaftskritische, sondern auch gesellschaftlich konservative Positionen vertrete, wird auch wegen seiner Ablehnung der Resolution des Bundestages im Jahr 2024 zur Förderung des jüdischen Lebens „Nie wieder ist jetzt – Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ vom Autor kritisiert. Dennoch habe das BSW keine expliziten antisemitischen Ansichten ausgedrückt oder Israels Existenzrecht infrage gestellt.

Islamismus: Ankündigung des 7. Oktobers in Romanform?

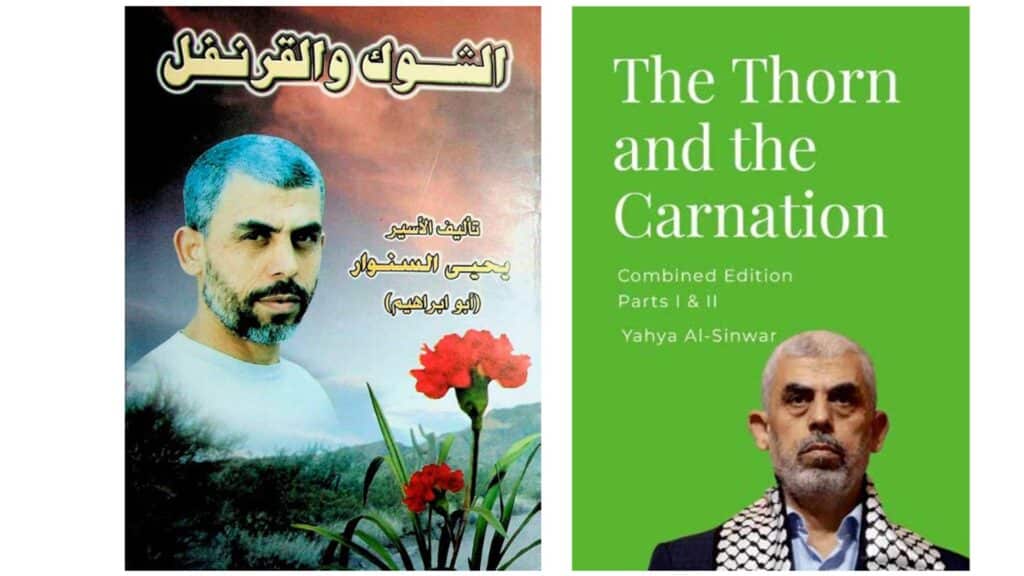

Ofir Winter und Niv Schajowitsch befassen sich mit einem außergewöhnlichen Buchverkauf: Der 1932 in Dublin gegründete Buchhandel Connolly Books bezeichnet sich selbst als „Irlands ältesten radikalen Buchladen“ und bietet seit 2024 den Roman „Die Dorne und die Gartennelke“ des Hamas-Anführers Jahja Sinwar zum Verkauf an. Es handelt sich um eine englische Übersetzung aus dem Arabischen: „The Thorn and the Carnation“. Der Laden preist das Buch poetisch als Möglichkeit an, „die Korridore von Sinwars Denken zu durchreisen, in dem die Samen für die am 7. Oktober 2023 begonnene, heldenhafte Operation der ,Al-Aqsa-Flut‘ gesät wurden“.

Das vor zwei Jahrzehnten auf Arabisch verfasste Werk wurde Anfang 2024 auch bei Amazon verkauft, bis Proteste es wenige Tage später unterbanden. Nach der Tötung Sinwars durch die israelische Armee im Oktober 2024 wurde das Buch als sein Testament von Anhängern vermarktet und auf Arabisch neu verlegt. Es wurde ins Türkische, Kurdische und Chinesische übersetzt. Auf Buchmessen in Algerien, Ägypten, dem Irak, Jordanien, Kuwait und Syrien wurde es ein Bestseller.

Winter und Schajowitsch bezeichnen Sinwars teils autobiographischen, teils fiktiven Roman als „politischen Essay“, der die Ideologie der Hamas zum Ausdruck bringe. Der Roman, den Sinwar Anfang der 2000er in einem israelischen Gefängnis schrieb, handelt von einer palästinensischen Familie, die 1948 vertrieben wurde. Die Söhne sind sich über den Weg uneins, den die Palästinenser in ihrem Freiheitskampf verfolgen sollen. Dialoge zwischen unterschiedlichen Protagonisten drehen sich um die Frage, ob die radikalere Hamas oder die vermeintlich moderatere Fatah die Palästinenser eher zum Sieg führen kann. Der Ich-Erzähler Ahmad wird von seinem Cousin Ibrahim für die Hamas gewonnen.

Die Handlung schreibt den Hamas-Unterstützern die größere Glaubwürdigkeit zu: Während die PLO-Anhänger aus pragmatischen Gründen ein Friedensabkommen mit Israel akzeptieren wollen, lehnt die Hamas jeden Kompromiss mit Israel, wie auch seine Existenz, kategorisch ab. Die Hamas fühlt sich auch den bilateralen Abkommen der PLO mit Israel nicht verpflichtet, sondern fordert den gewaltsamen Widerstand der Palästinenser.

Das Weltbild der Hamas-Anhänger im Roman ist von einem tiefen Judenhass geprägt, der sich vor allem aus Bezügen zum Kampf des Propheten Mohammed gegen die Juden im 7. Jahrhundert und anderen islamischen Quellen speist. Der religiöse Hass auf die Juden und der politische Hass auf das „zionistische Gebilde“ sind austauschbar und ergänzen sich, lösen sich aber nicht ab. Da die Juden als ewige Feinde der Muslime, als bösartig und unfähig zum friedvollen Miteinander beschrieben werden, bleibt nur noch der Wunsch nach ihrer Massenvernichtung. Der Dschihad und das damit verbundene Märtyrertum werden glorifiziert; es sollen möglichst viele Israelis getötet werden, ohne zwischen Soldaten und Zivilisten zu unterscheiden. Menschen sollen entführt werden, um mit den Geiseln palästinensische Gefangene freizupressen; Jerusalem müsse von jüdischer Herrschaft befreit werden.

Bei einem Besuch der Al-Aqsa-Moschee erkennt der Erzähler: „Der Kampf hatte andere Dimensionen, die wir nicht kannten. Es ging nicht nur um Territorium und Vertriebene, sondern es ist auch ein Krieg des Glaubens und der Religion”. Das Ziel der Vernichtung Israels wird für ihn immer klarer und er befürwortet die Terroranschläge gegen Israel während der „Zweiten Intifada“. Sie sollten den Palästinensern dabei helfen, verschiedene Ziele gleichzeitig zu erreichen: das öffentliche Leben, den Zusammenhalt und die politische Unterstützung in Israel für die Oslo-Abkommen substantiell zu stören.

Die beiden Autoren der Buchbesprechung erkennen eine klare geistige Kontinuität zwischen dem Roman und dem Massaker vom 7. Oktober. Sie bemängeln, dass Sinwars Roman bei Nahostbeobachtern und Nachrichtendiensten keine rechtzeitige kritische Aufmerksamkeit erhalten habe, aber auch, dass das Werk in Europa frei verfügbar sei und verehrt werde: „Dass ein Roman eines mörderischen Psychopathen auf den Straßen Europas straffrei verkauft und verherrlicht wird, ist ein weiteres Warnsignal, das ignoriert wird.“

Pädagogik: „Die Schoa und Popcorn“

Zum Abschluss des Dokumentes wird ein „Runder Tisch“ zum Thema „Schoa und Popcorn“ wiedergegeben. Bei diesem Expertengespräch geht es um die pädagogischen Möglichkeiten und Probleme bei der Darstellung der Schoa in Filmen, und damit auch um die feinen Grenzen zwischen der Förderung von historischem Gedenken und von Geschichtsverzerrung.

Die Pädagogen stellen sich verschiedene ethische Fragen bei der Repräsentation des Holocaust und der Wissensvermittlung: Kann ein der Unterhaltung dienendes Medium Empathie vermitteln, oder ist diese immer nur Illusion? Braucht es überhaupt ein visuelles Medium für die Erinnerung? Können filmische Ästhetik und Happy Ends dabei helfen, humanistische Werte zu vermitteln? Warum gibt es nur wenige Spielfilme über die Schoa, die von Frauen gedreht wurden? Die Diskussion verdeutlicht, dass unterschiedliche Ansätze und Lernsituationen auch unterschiedliche Antworten erlauben.

Folgen Sie uns auf Facebook und X!

Melden Sie sich für den Newsletter an!

Zudem werfen die Experten Aspekte des Erzählens und des Verhältnisses von Fiktion und Wirklichkeit auf. Sie erörtern die Rolle von Schoa-Filmen im Schulunterricht, aber auch für die Filmindustrie. Spielfilme über die Schoa sind immer vielschichtig zu betrachten: Es gelte, die einstige Absicht eines Regisseurs oder Produzenten, das zugrunde liegende historische Ereignis, und die Rezeption des Films zu bewerten. Denn Erinnerungsästhetik sei immer auch eine Reflektion des aktuellen Geschichtsbildes: „Menschen lernen Geschichte, um die Gegenwart und Zukunft zu rechtfertigen“.

Daraus ergibt sich eine wichtige Frage: Sollen Filme über die Schoa zur heutigen Kritik an der Gesellschaft und der Geschichte im Allgemeinen dienen? Also sollen sie zu Vergleichen mit dem heutigen Rassismus, der europäischen Kolonialgeschichte oder aktuellen kollektiven und komplexen Traumata wie dem Überfall der Hamas auf Israel 2023 und der anhaltenden Geiselhaft von Israelis im Gazastreifen anregen?

Im Gespräch kommt auch die Rolle der Schoa für das israelische Geschichtsbewusstsein zur Sprache: Dass Israel immer den Zionismus als Antwort auf den Holocaust und den Antisemitismus betrachtete, führte dazu, dass es in Israel nie eine wirkliche soziologische, psychologische oder fachlich anderweitige Antisemitismusforschung gegeben habe. Die direkte familiäre Betroffenheit vieler Israelis mag dazu geführt haben, dass es nur wenige israelische Schoa-Filme gibt, wie auch eine unterbewusste Furcht vor falschen Analogien im Ausland mit Darstellungen der Schoa.

Die Diskussionsteilnehmer empfehlen Schoa-Pädagogen, sich gute Gedanken bei der Auswahl eines Films zu machen. Im Zweifelsfall sollten sie auf Spielfilme verzichten und auf dokumentarische Zeitzeugenverfilmungen ausweichen, wie zum Beispiel Auszüge aus Claude Lanzmanns „Shoa“ von 1985. (ndr)

5 Antworten

Frankreich kommt in dem Bericht nicht vor, wohl aus Platzgründen. Es gibt da einiges zu erzählen von islamistischem Entrismus in Universitäten, Sportvereinen, bei Transportunternehmen und Behörden. Ganz abgesehen von einer stramm antisemitischen Partei, der linksfaschistisch- islamistischen LFI.

„Das BSW habe keine expliziten antisemitischen Ansichten und stelle Israels Existenzrecht nicht infrage“. Stimmt leider nicht. Der Zentralrat der Juden übt scharfe Kritik an Sahra Wagenknecht und am BSW : sie befeuern Israelhass.

Eine gute Anregung für sachliches Informieren!

Das Wort „Vertrauen“ fehlt mir allerdings in dem Denkansatz. Vertrauen suchen und pflegen gehört aber zu den Grundlagen einer glaubwürdigen Prävention. Das gilt auch im Bezug auf den Kampf gegen Antisemitismus.

Es interessiert antisemitische Regierungen, auch Europäische, nicht. Juden zu verfolgen, zu diskriminieren ist „in“. Tiefstes Mittelalter und Nazizeit. Hier im Forum zeigen welche Courage, auf Straßen, wer hilft uns? Irland, Spanien gegen Israel. Eine der Übelsten die katalanische Bürgermeisterin. Kennt die überhaupt Juden?

Der Enkel von Nelson Mandela, ein waschechter Antisemit. Südafrika. Sein Opa wurde verehrt, aber er war ein Freund von Arafat. Usw. Shalom

Der Bericht ist wichtig, und alle sind aufgerufen, mehr gegen Antisemitismus zu unternehmen. Der Glaube an Israel MUSS gestärkt werden, gute Israel-freundliche Christinnen/en, gute Schulen und engagierte Medienvertreter/innen u. die Politik können dazu beitragen, Antisemitismus zurückzudrängen. Wer an Gott glaubt, sollte immer resistent gegen Antisemitismus bleiben.

Leider gibt es soviele böse Mächte, die auf der Gegenseite arbeiten und Antisemitismus verstärken.

Es ist daher ein Kampf GUT gegen Böse, und am Ende sollte das Gute gewinnen und den Antisemitismus wieder zurückdrängen.

Doch die Zeit ist finster.