Wer das Soroka-Krankenhaus aufsucht, kann leicht verloren gehen. Über 30 Gebäude auf einem Gelände von 286.000 Quadratmetern mit Dutzenden Tageskliniken und 40 Stationen mit 1.200 Betten, zu denen Diagnostikabteilungen, Labore und Forschungszentren hinzukommen. Hier wirken rund 900 Ärzte und 4.500 Angestellte, darunter Krankenschwestern und -pfleger, medizinisches Fach- wie auch Verwaltungspersonal. Zudem ist das Spital Ausbildungsstätte von 1.000 Medizinstudenten.

Dieses 1959 aufgebaute Krankenhaus ist Anlaufstation für mindestens eine Million Patienten aus einem riesigen Einzugsgebiet. Südlich von Be’er Scheva, mit 220.000 Einwohnern die größte Stadt des Negev, gibt es nur noch das im 250 Kilometer entfernten Eilat gelegene Joseftal-Krankenhaus. Erst vor wenigen Tagen wurden infolge eines Huthi-Drohnenangriffs zwei Schwerverletzte zu Spezialbehandlungen per Hubschrauber ins Soroka Krankenhaus verlegt. Der Blick in die andere Richtung zeigt: Zu den nächstgelegenen Spitälern in Aschkelon und Aschdod sind es zwischen 60 und 90 Kilometer.

Das Soroka-Krankenhaus führt jährlich fast 35.000 Operationen durch. 100.000 Patienten werden stationär und 600.000 Hilfesuchende ambulant behandelt sowie annähernd 20.000 Kinder auf die Welt geholt.

Besondere Konstellationen

Das Soroka-Krankenhaus reflektiert die demografischen Charakteristika der Region. In der Negev-Wüste, die 60 Prozent des israelischen Staatsgebietes ausmacht, leben rund 1,1 Millionen Menschen (10 Prozent der Gesamtbevölkerung). Israels Süden ist das Zuhause von Dutzenden von Beduinenstämmen. Im Negev stellt Israels muslimisch-arabische Minderheit fast 28 Prozent der Einwohner, mehr als im Landesdurchschnitt üblich.

Rund ein Drittel der Ärzte des Soroka-Krankenhauses sind muslimische Araber. Ein ähnliches Verhältnis gilt für Angestellte und Patienten. Das ist zwar in ganz Israel der Fall, doch das Soroka-Krankenhaus gehört zu jenen medizinischen Einrichtungen, an denen dieses Gefüge den Alltag besonders prägt, was das Krankenhaus zum leuchtenden Beispiel des aufgeschlossenen Umgangs mit der Heterogenität der Bevölkerung macht.

Weltruf genießt diese Institution zudem wegen einer Tatsache, die ebenfalls mit der beduinischen Bevölkerung in Zusammenhang steht: Das Zentrum für Genetik und einige Fachabteilungen leisten Pionierarbeit, wenn es um die Behandlung von bestimmten Erbkrankheiten geht, die bei Beduinen infolge der Eheschließungen unter nahen Verwandten besonders häufig auftreten.

Brennpunkt der Hilfe am 7. Oktober

Als die Hamas-Terrorvereinigung am 7. Oktober 2023 die Gaza-Grenzregion überfiel, wurde das Soroka zum Fokus von Bangen und Trauer ebenso wie Hoffnung. Allein bis Mitternacht mussten fast 1.500 Menschen medizinisch notfallversorgt werden.

Im Soroka-Krankenhaus trafen per Ambulanz, Hubschrauber oder gar in Privatwagen fast 700 Verletzte ein. Einen Katastrophenfall mit vielen Verletzten hatte das Personal immer wieder geübt, doch der Ansturm am 7. Oktober überstieg die Kapazitäten.

Erschwerend kam der fortwährende Raketenalarm hinzu. Im Gegensatz zu einigen anderen Medizinzentren des Landes verfügen die älteren Gebäude des Soroka Krankenhauses nicht über Schutzvorrichtungen bei Raketenangriffen. Nur 20 Prozent der Krankenhausbetten befinden sich in Schutzräumen. Das hatte enorme Konsequenzen für die reibungslose medizinische Versorgung. Zudem mangelt es an unterirdischen Anlagen, wenngleich die Mitarbeiter hier leider viel Übung darin haben, bettlägerige Patienten in keineswegs adäquate Untertagelagerräume in Sicherheit zu bringen.

Das Soroka musste am 7. Oktober keinen Notruf an sein Personal absetzen. Viele fanden sich aus eigener Initiative schnell nach Beginn des Überfalls auf die weniger als 50 Kilometer entfernte Gaza-Grenzregion ein. Die meisten von ihnen verließen ihren Arbeitsplatz danach über viele Wochen hinweg lediglich für überschaubare Auszeiten. Über das Massaker vom 7. Oktober hinaus, stellten die nachfolgenden Wochen, in denen immer mehr verwundete Angehörige der israelischen Sicherheitskräfte mit teilweise schwersten Verletzungen eingeliefert wurden, dieses Krankenhaus vor ungekannte Herausforderungen.

Noch im Rückblick betont der Leiter des Krankenhauses Schlomi Codisch, dass sich die ihm unterstehende Einrichtung eigentlich seit 1967 immer in Bereitschaft befindet. Dazu gehören auch Notfallübungen, wie er ausführt. „Bislang gingen wir von 300 innerhalb kurzer Zeit eintreffenden Patienten aus. Obwohl es am 7. Oktober mehr als doppelt so viele waren, stand fest: Wir müssen diese Menschen behandeln. Wir haben sie behandelt.“

Schicksalhafte Entscheidungen

in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2025 schickte Israel alle Staatsbürger in Bunker und Schutzräume, weil mit einer Reaktion auf die israelischen Angriffe gegen die atomaren und militärischen Ziele in der Islamischen Republik Iran zu rechnen war. Im Soroka-Krankenhaus wurde es wegen der fehlenden Schutzeinrichtungen hektischer als in anderen Krankenhäusern.

Wer entlassen werden konnte, wurde nach Hause geschickt. Operationssäle wurden geschlossen und möglichst viele Patienten in improvisierte unterirdische Stockwerke verlegt. Das war eine inadäquate Notlösung, hielt aber einen Minimalbetrieb aufrecht und gewährte den Schutz von Patienten und Personal.

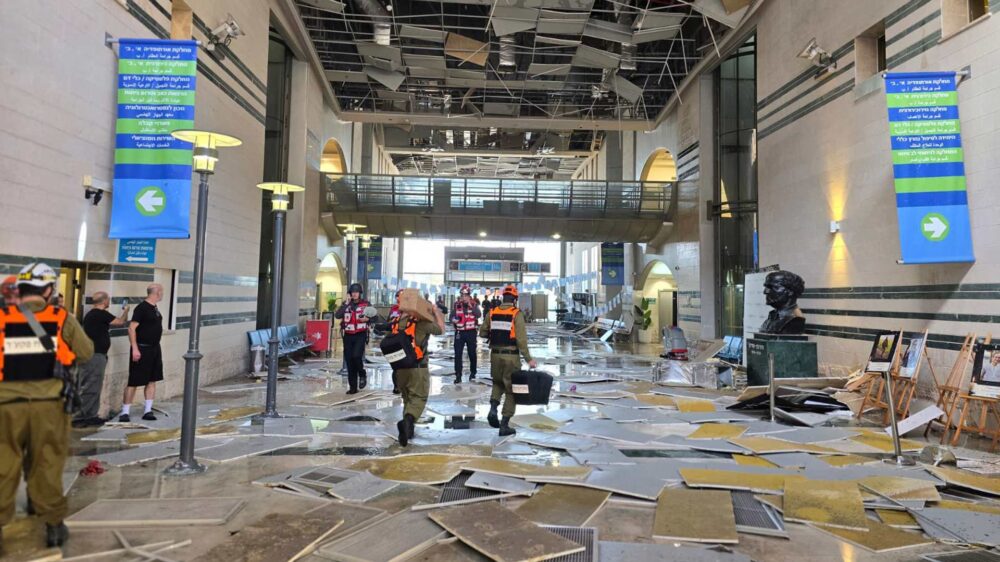

Am 18. Juni, als bereits klar war, dass iranische Raketen schwere Schäden anrichten, schraubte das Soroka-Krankenhaus seinen Betrieb nochmals zurück. Nur wenige Stunden später zeigten sich, dass diese Entscheidung Menschenleben rettete. Zum Zeitpunkt, als die iranische Rakete am 19. Juni um 7.14 Uhr morgens im Soroka-Krankenhaus einschlug, hielten sich dort 1.500 Menschen auf.

„Tageskliniken nehmen ihren Betrieb um 8 Uhr morgens auf. Dann wären noch sehr viel mehr Menschen zugegen gewesen“, meinte Klinikdirektor Codisch. Bei diesem Raketeneinschlag wurden 80 Menschen verletzt. Tote gab es nicht, und doch versetzt der Schaden dieses für Israels Süden so sehr bedeutsame Krankenhaus in den Notstand.

Ein Krankenhaus in Nöten

Durch die iranische Rakete wurden mehrere Gebäude zerstört. Etliche Abteilungen erlitten schwere Schäden, so dass ein normaler Betrieb nicht mehr ermöglich ist. Sofort stand fest: Das Soroka-Krankenhaus muss seinen Betrieb zeitweise ganz einstellen.

Patienten mussten nach Aschkelon und Aschdod verlegt und Neuaufnahmen umdirigiert werden. Das auch, weil Teile der Notfallaufnahme und der Intensivstation Totalschaden erlitten. Einem Zehntel der israelischen Bevölkerung stand bei einer größeren Verletzung, bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall keine medizinische Versorgung in annehmbarer Reichweite zur Verfügung.

Niemand möchte daran denken, was in der Lage ein Ereignis mit Dutzenden von Verletzten bedeutet hätte. Doch erneut hatte man Glück: Durch eine weitere iranische Rakete, die am nächsten Morgen lediglich 500 Meter entfernt vom Krankenhaus einschlug, waren weder Tote noch Schwerverletzte zu beklagen.

Eine größere Herausforderung wurde die iranische Rakete, die kurz vor Beginn der Feuerpause einen Wohnkomplex in Be’er Scheva zerstörte. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Die Dutzenden von Verletzten konnten irgendwie versorgt werden, aber alles deutete bezüglich des Soroka-Krankenhauses auf einen Notstand hin, der auch über den Kriegszustand hinaus anhalten würde.

Fortgesetzte Schieflage

Drei Monate später sind viele Fachabteilungen weiterhin nicht zum regulären Betrieb zurückgekehrt. Das für Israelis typische Improvisieren machte es dennoch möglich, dass dieses Krankenhaus wieder bei 75 Prozent seiner Kapazität angelangt ist, wenngleich es weiterhin über 40 Prozent weniger Operationssäle verfügt.

Das führt zu einer bedenklichen Begleiterscheinung: Nicht nur Ärzte sehen sich nach anderen Anstellungsverhältnissen um, sondern auch Mediziner in der Ausbildung. Eine weitere Konsequenz wird sein, dass der starke Mangel an medizinischem Fachpersonal noch weiter zunimmt.

Doch es kommt noch schlimmer: Es wird fünf bis sechs Jahre dauern, um die zerstörten Einheiten wiederaufzubauen. Zwar sind sich Gesundheitsminister Chaim Katz (Likud) und Finanzminister Bezalel Smotritsch (Religiöse Zionisten) einig, dass diese Reparaturarbeiten höchste Priorität haben. Sie können jedoch erst beginnen, wenn die Regierung die Finanzmittel freigibt. Bislang jedoch wurde kein einziger Schekel von der angenommenen Gesamtsumme in Höhe von 300 Millionen Euro bereitgestellt.

Codisch tritt wieder und wieder in den Medien des Landes auf, um auf die brenzlige Lage seines Krankenhauses hinzuweisen. Er macht dabei unmissverständlich deutlich, dass es nicht ausschließlich um Wiederaufbauarbeiten geht, sondern dies der richtige Zeitraum ist, ein vernachlässigtes Krankenhaus endlich mit Schutzräumen auszustatten.

Obwohl allen klar ist, dass der Schaden der iranischen Rakete ein „Weckruf“ ist, bietet die Regierung der für das Soroka-Krankenhaus zuständigen Krankenkasse Clalit folgendes Modell an: vom Wiederaufbau ohne Aufwertung wird der Staat Zweidrittel bestreiten. Das Soroka-Krankenhaus soll den Rest bei Privatspendern auftreiben. Für ein öffentliches Krankenhaus wie das Soroka ist das eine Notlage inmitten des Notstandes.

Iran zielte absichtlich auf das Krankenhaus

Im Nachgang sei angemerkt: Die nachrichtendienstlichen Abteilungen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte sind zu dem Schluss gekommen, dass der Iran das Soroka-Krankenhaus ebenso wie das Rechovoter Weizmann-Institut, an dem bahnbrechende medizinische Studien durchgeführt werden, vorsätzlich angriff.

Ein weiterer Gipfel der Unverfrorenheit des Ajatollah-Regimes waren die sofort über die Nachrichtenagentur IRNA in die Welt gesetzten falschen Fakten: Es wurde behauptet, dass der Angriff einer Kommando- und Nachrichtendienstzentrale der israelischen Armee gegolten habe. Andere iranische Berichte betonten, dass das Soroka-Krankenhaus eine militärisch-medizinische Einrichtung sei, schließlich würden dort Soldaten medizinisch versorgt.

Das ist so absurd, dass einem die Worte fehlen. Doch die fehlen auch, wenn man daran zurückdenkt, dass die Welt sowohl zum Angriff auf das Soroka-Krankenhaus als auch auf diese Fake News kaum etwas zu sagen hatte. Einen Aufschrei des Entsetzten lässt die Welt nur hören, wenn der jüdische Staat Krankenhäuser ins Visier nimmt, in denen Terroristen, die Israels Existenz eliminieren wollen, mit voller Absicht Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen.

Antje C. Naujoks studierte Politologie an der FU Berlin und an der Hebräischen Universität Jerusalem. Die unter anderem freischaffende Übersetzerin lebt seit fast 40 Jahren in Israel, davon mehr als ein Jahrzehnt in Be‘er Scheva.

15 Antworten

Ja, so ist es leider. Wenn Israel Krankenhäuser in Gaza beschießt, in denen Terroristen militärische Anlagen beherbergen, ist der Aufschrei groß. Iran darf indessen ohne Wenn und Aber ein israelisches Krankenhaus beschießen, in dem arabisches, muslimisches Personal arbeitet und ihre Patienten versorgen.

Ich wünsche und hoffe sehr, dass Wege gefunden werden, dieses wertvolle Soroka wieder vollständig zu reparieren, aufzubauen und mit den nötigen Schutzräumen zu versehen. 🙏🎗🇮🇱

Ella, wenn jemand spenden möchte für Soroka, möge man sich an die jüdische Gemeinde Düsseldorf wenden, die hatten eine Spendenaktion laufen, vielleicht ist das noch aktiv (phänomenal rasche Reaktion von ISRAEL NETZ auf meine Anfrage)………………SHALOM

@Klaus

Danke für den Hinweis. 👍

Positive Bilanz des Krieges gegen den Terror. Hat Netanjahu Recht? Ja. Zahl der Hamas-Raketen gegen Israel 2023, 8.000 Stück; 2024, 11.000; 2025, bis April 60 Stück, danach nichts mehr. Und von der Hisbollah hört man auch nichts mehr.

Leider stimmt diese Statistik nicht. Erst im September 2025 wurden erneut zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelische Stadt Ashdod abgefeuert. Zudem kam es seit dem im Kommentar erwähnten April dieses Jahres immer wieder einmal zu Raketen auf die Kibbuzim und Dörfer der israelischen Gaza-Grenzregion. Zugegeben, zwar nur sporadisch, aber dennoch. Zudem unterschlagen diese Angaben die fortwährenden Raketen und Drohnen der jemenitischen Huthi-Rebellen, kürzlich ein Treffer mit einer Drohne in Eilat und nicht wenigen Verletzten und erst vorletzte Nacht, 28. auf dem 29. September, Raketenalarm im Großraum Tel Aviv bis weiter südlich einschließlich Raum Jerusalem. Das schickt mehrere Millionen Israelis immer wieder in die Schutzräume.

@Antje C. Naujoks

Richtig! Meine Ehefrau und ich selbst wissen, dass dieser Krieg gegen den Terror nie enden wird.

Dem ist von meiner Seite nichts weiter hinzuzufügen, Frau Naujoks, danke dafür.

SHALOM

Ja, danke für Artikel. Wir waren dort. Extremst.

Leider wurde auch vom Irsn die Behinderten Einrichtung im Negev getroffen. Wer solche Ziele wählt, müsste vor den IGH, wobei dort Araber arbeiten, also gegen IL. OT:

In Gaza versteckten sich in Kliniken Hamas- Terroristen. UNRWA half denen. IL angeklagt Terroristen, Mullahs nicht.

Shalom

Es ist traurig, dass die zivilen Opfer und das Bombardieren Israelischer Krankenhäuser und ziviler Einrichtungen keinen Weg an die Welt-Öffentlichkeit findet.

Gut ist, dass der Einschlag glimpflich verlief, der Iran hat sein Ziel mit der Bombardierung nicht erreicht.

An alle Proisraelforisten, die Hotline für Spenden im Zusammenhang mit dem Soroka-Krankenhaus ist bei der jüdischen Gemeinde Düsseldorf weiterhin aktiv.

Ich werde morgen spenden, die Höhe ist egal, aber, Leute, jedes bisschen hilft.

Ich hoffe, ISRAEL NETZ, ihr lasst das durch, ist für ne gute Sache……………………SHALOM

Ein ziviles Krankenhaus vorsätzlich zu beschießen ist ein eindeutiges Kriegsverbrechen durch den Iran!

Wo ist da die UNO? wo ist da der IStGH mit seinen internationalen Haftbefehlen? Der Tattergreisturban-Chamenei wäre spätestens jetzt ein Spitzenkandidat für so einen Haftbefehl aber da hört man von den selbstgerechten Zeigefingerjuristen nichts!

Israel hat ein iranisches Krankenhaus in dieser Hinsicht zuerst bombardiert. Um mal die pro israelische Argumentation „die haben angefangen“ anzuwenden…

Wann war das?

Vor oder nach der iranischen Raketenunterstützung für Hamas vom vergangenen Oktober oder April diesen Jahres ?

@Blub

Ihr Kommentar wäre zum Kringeln, wenn das Thema nicht so traurig wäre.

Sie vergessen, dass Hamas, IDJ und Hisbollah auch schon Krankenhäuser angegriffen haben. Diese Raketen wurden aber abgefangen. Ihr „Mannoo Israel-hat-aber-zuerst…“ passt also nicht.

Danke Frau Naujoks für diesen Artikel.